L’excellente réputation du FEFFS n’est pas usurpée. Organisation et accueil, piliers d’un bon festival, s’accompagnent à Strasbourg d’une ambiance décontractée.

CÉRÉMONIE ET FILM D’OUVERTURE

C’est au Vox que s’ouvre et s’achève le FEFFS, dans une salle pleine. En mauvais élèves, on s’est pointé en retard à la cérémonie d’ouverture, trop occupés à mater Thomas Crown de John McTiernan dans un cinéma voisin. On est toutefois arrivé assez tôt pour voir le cinéaste faire son entrée sur scène auprès de Daniel Cohen, et saluer chaleureusement le public. Quelques sièges se sont libérés une fois la cérémonie terminée, avant que ne soit projeté le film d’ouverture.

Règle d’or d’un festival : ouvrir les hostilités avec un film rigolo. The Surfer tombe à pic avec son personnage de papa obsédé par le rachat de son ancienne maison de famille. Il a trimé dur pour en faire l’acquisition, mais la vente pourrait lui passer sous le nez à cause d’un acheteur plus généreux. Film bariolé, The Surfer appartient à un genre trop rare : le huis clos à ciel ouvert. Interprété par Nicolas Cage, le daron se retrouve vite bloqué sur un parking, à la rage du soleil et aux prises avec un clan de sportifs qui lui refusent l’accès à la plage de son enfance, le menacent et lui font une vie impossible.

The Surfer a la bonne idée de tendre vers l’absurde, clochardisant peu à peu un Nic Cage aussi crédible que drôle face au chef du clan de surfeurs, ersatz hilarant de Tony Robbins. Comme tout bon film d’ouverture qui se respecte, The Surfer procure un plaisir immédiat mais on se demande ce que donnera la seconde vision, une fois l’effet de surprise passé. Précisons que l’intégralité du film se déroule en Australie, pays où la programmation du FEFFS 2024 a posé ses valises.

RÉTROSPECTIVE OZPLOITATION

En parallèle du génial documentaire Not Quite Hollywood qui retrace avec énergie l’histoire méconnue du cinéma d’exploitation made in Australia, le festival a proposé une sélection de films australiens plus ou moins établis, plus ou moins connus du grand public.

Faute de pouvoir caser une séance du vénéneux Pique-Nique à Hanging Rock, on ne s’est pas fait prier pour découvrir Next of Kin, film adoré par Tarantino (mais c’est devenu un pléonasme) dont la réputation de Shining australien est finalement surfaite. Excellemment interprétée par Jacki Kerrin, une jeune femme revient sur les lieux de son enfance où elle a hérité d’une maison de retraite. Un lieu attachant pour un film qui tourne malheureusement à vide, montrant son héroïne empiler du sucre en attendant l’arrivée des méchants. Au final, son aura culte ne vaut que pour une poignée de plans virtuoses et la découverte, glaçante, d’un cadavre dans une baignoire.

Daté mais élégant, Next of Kin est un cadeau comparé à Long week-end, découvert pour l’occasion. Scénarisé par le fameux Everett de Roche, Long week-end commence pourtant très fort en illustrant les tensions d’un couple composé d’un mari arrogant et d’une épouse rancunière. Tendu et intrigant pendant quinze minutes, le récit marque le pas sitôt les citadins arrivés en forêt.

Vendu comme un man and woman vs wild où la nature se venge de comportements destructeurs pour l’environnement, le film expose à peine son concept et, à l’écran, se résume à d’interminables scènes où monsieur tire cartouche sur cartouche, hors champ. Ennuyeux à mourir, Long week-end contient involontairement sa propre critique lorsque madame accuse monsieur, en pleine dispute, de verser dans un symbolisme vain.

Tout l’inverse de La Randonnée de Nicolas Roeg, voyage envoûtant à travers les paysages sauvages et arides du désert australien. L’atmosphère hypnotique, renforcée par une bande-son obsédante, plonge le spectateur dans une forme de transe. Vu par le prisme de l’enfance, le film aborde des thématiques pourtant très sérieuses, à l’image de cette scène d’introduction tragique, d’une violence inouïe, car à la fois concrète et symbolique, où deux enfant sont livrés à eux-mêmes. Récit sur le deuil et les relations naissantes, où le temps semble se dilater et les repères se brouiller, La Randonnée appartient au versant mystique du cinéma australien, loin de l’aspect récréatif et fun qui colle à la peau de la Ozploitation dans l’imaginaire collectif.

Bien que la Mort y rôde en permanence, une vraie ambivalence demeure dans La Randonnée. Pris entre son aspect tragique et la pureté, la candeur enfantine où il baigne, le film provoque un réel réconfort. Le silence et l’aspect confidentiel de la salle de cinéma de quartier forment l’endroit rêvé pour découvrir ce long-métrage devenu culte, à la réputation méritée. Coup de foudre de la programmation Oz’, il vient se hisser – sans aucun mal – aux côtés de chefs-d’œuvre comme l’immense Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir.

Difficile de ne pas penser à Duel de Spielberg face à ce classique absolu de la Ozploitation qu’est Road Games, film encensé par Quentin Tarantino dans le brillant documentaire Not Quite Hollywood, évoqué en début de chapitre. Road Games, c’est l’histoire d’un type un peu marginal et de son Dingo de compagnie, qui se voit chargé de transporter à l’autre bout du pays des carcasses de cochons pour pallier la pénurie de barbaque qui frappe durement la côte ouest. Sauf que, plot twist, il se retrouve mêlé à une série de meurtres sordides commis par un maniaque particulièrement dérangé.

Une œuvre, soyons honnête, un peu foutraque, au rythme aléatoire, mais qui possède un charme certain et qui, surtout, condense un peu tous les gimmicks et obsessions de la Ozploitation. Si le dernier acte est bien longuet, menant à un final un tantinet décevant, Road Games regorge tout de même de nombreuses idées brillantes, arrivant à associer deux genres a priori antinomiques, le road movie et le huis clos, et ce en conservant ce qui fait leur sel.

Enfin, quel plaisir de découvrir Mad Dog Morgan, qui occupe une place de choix dans le docu’ Not Quite Hollywood. Le film est surtout connu pour la présence de Dennis Hopper, alors en pleine gloire post-Easy Rider. Se déroulant en 1850, Mad Dog Morgan suit les exactions d’un Anglais venu faire fortune en Australie, territoire qui était alors une colonie britannique. D’apparence, ce film-ci est le plus foutraque du lot. Il est en réalité bien plus tenu, beau et prenant que le célèbre Long Week-end, en partie grâce à la prestation de Dennis Hopper, méchamment aviné pendant le tournage !

En résulte un drôle de film historique, parfois très violent, dont le scénario vire presque au buddy movie lorsque notre bandit fait alliance avec un Aborigène – joué par David Gilpilil, déjà dans La Randonnée, et qui se bourrait joyeusement la gueule avec Hopper. Voir ces gonzes fendre l’Australie à cheval est un plaisir qui ne se refuse pas, surtout dans un film inspiré de faits réels.

SÉANCES SPÉCIALES

Bijou des séances spéciales, le documentaire Chain Reactions fête dignement les 50 ans de Massacre à la tronçonneuse. Un demi siècle de règne sur le cinéma d’horreur a été nécessaire pour que le film séminal de Tobe Hooper soit considéré pour ce qu’il est : une œuvre d’art qui « enterre tous les films d’horreur », dixit sa bande-annonce australienne (on n’en sort pas !). Mais comment prendre le pouls de ce phénomène, en 2024, sans tomber dans la redite ?

En ne craignant pas la subjectivité, et en fuyant l’exhaustivité. La subjectivité, c’est celle des cinq personnes invitées à parler du film : Patton Oswalt, Takashi Miike, Stephen King, Alexandra Heller-Nicholas et Karyn Kusama. La non-exhaustivité, c’est de s’être limité à ces cinq visions successives qui, d’un continent à l’autre, éclairent Massacre à la tronçonneuse sous un jour nouveau.

Pas de sur-analyse fumeuse ici, mais des liens toujours justifiés entre Massacre... et d’autres films (Midsommar), d’autres disciplines (la peinture, via La Bouche de l’enfer de Jérome Bosch) et d’autres événements (le Mercredi des cendres, en Australie). Chain Reactions atteint des sommets lorsque, à l’évocation de Pique-Nique à Hanging Rock, le montage superpose la bande son qui ouvre le film de Peter Weir aux images, jaunâtres, de Massacre à la tronçonneuse dans sa copie australienne d’époque.

Délicieux, Chain Reactions (quel titre génial, au passage !) jouit d’une forme qui respire et jamais ne tente de bourrer le crâne de son auditoire.

Côté bourrage de crâne, le true crime Strange Harvest : Occult Murder in the Inland Empire a moins de complexes ! Présenté en début de séance comme une exagération volontaire des docus Netflix dégoulinants de dramatisation, on cherche encore en quoi Strange Harvest s’en distingue vraiment car, à l’écran, il en applique les codes, poussant le vice jusqu’à des plans en POV lors d’un raid chez le suspect. Mais est-ce un souci ?

Pas vraiment, pour peu qu’on goûte les reportages criminels narrés avec l’efficacité d’un thriller – certaines informations sont retenues sciemment pour tenir en haleine le public. Pas dupe de sa propre forme, Strange Harvest joue à fond la carte du documentaire sensationnaliste mais a le mérite de nous mettre le nez dans les aspects les plus glauques de cette affaire de meurtres en série. Parti pour couler sous ses effets de mise en scène, le documentaire Strange Harvest est, incidemment, un bon film d’horreur.

En guise d’introduction, Bastian Mereisonne a pris soin de raconter au public les coulisses, parfois désagréables, du FEFFS. L’équipe a en effet reçu « beaucoup plus de mails que d’autres années. Certains gentils, d’autres injurieux, de gens choqués. On se battra toujours contre les zones de confort, d’autant qu’on cale des avertissements prudents. Par exemple, on a interdit aux moins de 16 ans le film d’animation Spermageddon, alors qu’il a été acheté par un distributeur et aura, dans le circuit traditionnel, une simple mention tous publics avec avertissement. Cher public, prenez sur vous. Ou fermez les yeux. Ou écrivez nous, mais pas pour nous injurier. Au cas où, un avertissement pour Strange Harvest : ce film questionne votre appétit pour le sordide, il va donc vous amener loin dans les méandres du cerveau humain ! »

Présenté en avant-première mondiale au festival d’Austin, Strange Harvest a vu certaines de ses séances au FEFFS annulées à la dernière minute, afin de ne pas couper l’herbe sous le pied au festival texan.

Les Séances Spéciales comptaient également La Passion selon Béatrice, voyage sur les traces de Pasolini où Béatrice Dalle confie son amour pour le cinéaste italien. Choix cornéliens oblige, nous n’avons pas pu voir le film de Fabrice du Welz mais le réalisateur venait également présenter son nouveau long-métrage de fiction qui, lui, nous a retourné la tête.

COMPÉTITION (CROSSOVERS)

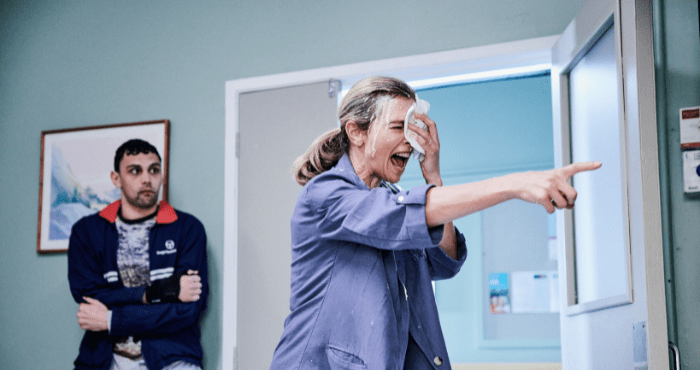

Belgique, années 1990, fillettes disparues. Présent au FEEFS en compagnie de Béatrice Dalle et du chef opérateur Manu Dacosse – les deux hommes collaborent pour la quatrième fois -, Fabrice du Welz exorcise les démons de son pays natal avec cette fiction inspirée de l’affaire Dutroux. Maldoror sent à plein nez la maîtrise que le réalisateur a acquis sur ses précédents longs, l’assurance glanée à force des ruptures de ton qu’il s’est permis depuis Calvaire, en 2005.

Porté par des seconds rôles monstrueux (les habitués Laurent Lucas et Jackie Berroyer, acteurs principaux de Calvaire, côtoient Sergi Lopez), Maldoror émeut, choque et passionne tout le long de ses deux heures trente. Dans le rôle-titre d’un jeune gendarme obsessionnel, Anthony Bajon campe un personnage proactif opposé en tous points à celui de victime passive qu’il incarnait dans Chien de la casse, démonstration supplémentaire de son talent.

Le générique d’ouverture, avec son lettrage gigantesque, ses teintes rouges et son image granuleuse, happe immédiatement. Sans le conscientiser, le public sent dans ses tripes qu’il à affaire à un film qui n’a pas peur de faire du cinéma. Un sujet aussi dur aurait pu paralyser le cinéaste. Fabrice du Welz y trouve au contraire un second souffle, confirmé par un montage si efficace qu’on regrette que le film ne dure pas trois heures, façon Zodiac.

Enfin, Maldoror n’est pas seulement un grand drame criminel. Il brille aussi dans les moments plus anodins, dont une longue scène de mariage à l’italienne, douce célébration avant le chaos, bientôt perturbée par l’apparition de Béatrice Dalle. Bouleversante en quelques gestes maladroits et une poignée de sourires fragiles, son personnage est une merveille d’émotion brute, à l’image du film dans son entier.

Couillu et intelligent, Maldoror est le film le plus abouti de son auteur et aussi le plus accessible, sans qu’il n’ait arrondi les angles ni renié son approche de la violence. Vivement sa sortie en janvier 2025, que le public lui fasse un triomphe.

Nettement moins abouti, A Desert de Joshua Erkman part sur d’excellentes bases. Un photographe s’en va sans GPS sur les routes américaines afin de retrouver les sensations qui l’ont mené à la publication d’un album remarqué, il y a vingt ans. Le succès s’est tari depuis, ses revenus ont baissé, mais son épouse le soutient et le laisse partir, espérant qu’il renoue avec sa gloire passée.

Envoûtant dès les premières images, A Desert présente l’exploration silencieuse de lieux à l’abandon. Un urbex cinématographique dont l’amour évident pour l’art de la photographie (le héros se promène avec son matériel d’époque, trépied inclus) pave la voie à une atmosphère à la fois ancrée dans le réel et proche du fantastique, tant les décors semblent hantés par leurs anciens occupants.

Superbement interprété par David Yow, Kai Lennox et Sarah Lind, A Desert n’a finalement que son ambiance, saisissante, à proposer. Sans dévoiler le pot aux roses, notre photographe fait une étrange rencontre dont il aura du mal à se défaire, occasion pour le film de se transformer en ce qu’il est réellement : un hommage appliqué aux thrillers 90’s façon Kalifornia et 8mm.

Faute d’un vrai scénario, A Desert aligne les images choc comme bon lui semble, s’en allant vers le porno underground avant de bifurquer vers les detective stories. Soigné, A Desert finit par sonner creux, et on devine longtemps à l’avance qu’il fonce vers une conclusion abstraite.

Désert encore avec The Last Stop in Yuma County. Fuyez la bande-annonce, qui révèle tout ou presque de son intrigue. Un VRP s’arrête pour faire le plein au milieu de nulle part. La station n’a pas été approvisionnée. Il décide de manger un morceau au diner du coin, en attendant l’arrivée du camion-citerne. D’autres clients font halte, eux aussi en rade. Et encore d’autres. La tension monte. Pure série B sans prétention, le premier long de Francis Gallupi est un bonheur.

Contrairement à A Desert qui se laisse dépasser par son ambition thématique, The Last Stop in Yuma County ne vise rien d’autre que le plaisir immédiat. Il est constant, nourri par un casting génial, une direction artistique soignée, des comédiens impeccables et un humour noir qui a causé de nombreux fous rires à la salle, sans pour autant abîmer le suspense. Malicieux, le cinéaste entame et achève son récit par l’image d’un oiseau, témoin impassible de la bêtise humaine.

Un régal de divertissement à huis clos, au point que le réalisateur s’est vu confié le prochain Evil Dead.

« Le Kazakhstan a récemment voté extrême droite. Résultat, les films à la marge, comme celui que vous allez voir, ne peuvent plus exister. Les financements vont à des fictions nationalistes qui réécrivent l’histoire officielle. »

Avec une telle mise en bouche par Bastian Mereisonne, on s’attendait certes à ce que Steppenwolf joue la carte de la fiction anar et affiche une vision rentre-dedans de son propre pays. Mais nom de Dieu, on ne s’attendait pas à un tel nihilisme de la part de l’auteur de La Tendre indifférence du monde, charmante comédie dramatique qui avait trouvé le chemin des salles françaises, fin 2018.

Si Steppenwolf est effectivement un récit où la police a le mauvais rôle (témoin une incroyable scène de torture inaugurale), il n’en a absolument rien à cirer de la réinsertion sociale, des deuxièmes chances et de la rédemption. Steppenwolf suit pas à pas un simili Terminator ivre de vengeance, dont le degré de compromission avoisine celui de Pol Pot.

Radical, Steppenwolf aligne les cadavres avec la métronomie d’un film d’auteur rigide, ce qui souligne sa brutalité. Sans concessions, le récit a pour personnage central un type sorti de prison par les flics pour qu’il leur serve de tortionnaire. Ayant un compte à régler avec un gradé corrompu, notre anti-héros s’en va traverser les steppes pour aider une mère à récupérer son fils, tombé entre les mains du même pourri.

Guère porté sur la négociation, le long-métrage est rugueux, volontairement lent et peu aimable. Mieux, le réalisateur ne cède à aucune vision progressiste du monde atroce qu’il dépeint, montrant notre anti-héros jouir de ses crimes, fumer clope sur clope, gifler la mère qu’il jure aider, moquer ses victimes à l’article de la mort. Parfois irritant à force de vouloir se faire passer pour un drame pur et dur, Steppenwolf ne parvient pas à cacher sa vraie nature malgré son titre inspiré du roman éponyme de Herman Hesse, auteur d’ailleurs cité en début de métrage : celle d’une virée punitive dans des décors dignes de Mad Max.

Steppenwolf est disponible sur FilmoTV

Changement d’ambiance avec Sew Torn, dont l’intrigue se situe dans un charmant village suisse. Eve Connoly y incarne Barbara Duggen, couturière mobile qui a bien du mal à maintenir, seule, l’entreprise familiale à flot. Son magasin s’apprête d’ailleurs à fermer, peine renforcée par le souvenir d’une mère à qui elle a juré de perpétuer leur savoir-faire. Désespérée, Barbara croise la route de deux hommes qui rampent sur le bitume, chacun voulant atteindre une valise pleine de fric. Que faire ?

Une question à laquelle Sew Torn répond trois fois, en trois courtes histoires où l’héroïne fait un choix différent, avec des conséquences imprévues. Sur le papier, c’est de l’or. Sur la toile, c’est un sponsor Ibuprofen. Non seulement on ne croit pas aux astuces rocambolesques de Barbara qui se sort de n’importe quelle situation avec du fil et une aiguille, mais surtout, le traitement visuel anéantit à peu près toute bienveillance.

Un montage aussi creux dans sa frénésie, on avait pas vu ça depuis Taken 2 et ses quinze plans en six secondes pour montrer Liam Neeson franchir une grille. La fatigue est telle devant Sew Torn qu’un de nous s’est amusé à compter le nombre d’images accumulées durant une très courte scène, pour s’assurer qu’on exagère pas. Une centaine environ. Malgré son entrain, Sew Torn a tôt fait de nous assommer dans notre siège alors que son pitch, très original, vendait du rêve.

Autre échec rageant, Kidnapping Inc. vendait lui aussi du rêve, d’autant que, comme Sew Torn, on l’a découvert le tout dernier jour, alors que sa bonne réputation était faite parmi les festivaliers. Soit on a perdu le rythme, soit la hype est proportionnelle aux conditions dans lesquelles le film a été tourné – deux membres du casting sont morts depuis le tournage, lui-même perturbé par des enlèvements et des fusillades. Attraper le réel par le col et le transformer en comédie d’action, c’est en soi un grand oui.

Malheureusement, Kidnapping Inc. a beau être présenté par le FEFFS comme la rencontre entre Pulp Fiction et La Cité de Dieu, il n’a ni l’écriture du premier ni l’authenticité du second. Chouette parti pris, pourtant, de suivre le parcours de deux kidnappeurs rois de la gaffe dans un pays où les enlèvements sont monnaie courante.

Le vrai problème du long-métrage est sa forme, très générique. Des cadrages au montage, en passant par une musique bruyante et omniprésente, le film fusille sa singularité en singeant les tics les plus bateau des productions américaines, là où La Cité de Dieu, film pourtant frénétique, nous imbibait de l’atmosphère des favelas brésiliennes du siècle passé.

Film contemporain, Kidnapping Inc. a le malheur de courir plusieurs lièvres à la fois, entre une poursuite à pied très molle artificiellement boostée par un montage rapide, puis un final dont la gravité peine à convaincre. Parfois drôle et bien senti, techniquement solide, d’une sincérité évidente, Kidnapping Inc s’agite dans tous les sens, en vain. Reste un élément pour comprendre l’ambition du projet. Un élément merveilleux mais secondaire, donc peu traité par le scénariste et réalisateur Bruno Mourral.

Cet élément, c’est le comédien moustachu Manfred Marcelin, dans le rôle du Capitaine Fritz. Le blaze est génial, l’acteur incroyable de bonhomie. Le personnage pue la corruption au moindre mouvement de bedaine. Sa première apparition à l’écran, on la croirait sortie du kazakh Steppenwolf : il torture un suspect dans le plus grand des calmes, en lui arrachant les ongles à coups de marteau et de tournevis. Cet incroyable fumier a le potentiel d’un Torrente haïtien.

Il était peut-être là, le film. Dans cette ordure à double menton qui synthétise la situation politique du pays, le dysfonctionnement de ses institutions et la drôlerie voulue par le scénario. Enfoiré de Capitaine Fritz. Quand un des officiers te cherche alors que tu es sur le trône, tu lui hurles à travers la porte que tu es en train de faire caca. Quelle grâce. Quel phrasé. Si seulement Kidnapping Inc. avait dressé ton sale portrait.

COMPÉTITION INTERNATIONALE (FILMS D’ANIMATION)

Dystopie où les humains vivent avec un sac sur la tête, Schrikoa : In Lies We Trust mêle des considérations orwelliennes à une intrigue amoureuse impliquant un futur élu local et sa compagne de condition modeste, le tout dans une cité dont les maîtres tiennent à distance de prétendus mutants qui seraient, en fait, de simples immigrés injustement stigmatisés.

On voulait y croire, mais Schrikoa possède, à vrai dire, une seule belle scène, lorsque deux personnages au bord du suicide se rencontrent au 78e étage, discutent, baisent et renoncent à mourir. Le reste est un infernal pensum dont les logorrhées semblent tout droit sorties d’une soirée lycéenne. Ici, la méchante police est aux ordres d’un méchant Big Brother, pendant qu’une ZAD sous MDMA forme un idéal de monde alternatif. Interminable, verbeux à mourir et esthétiquement raide, la torpeur de Schrikoa n’a été perturbée que par les ronflements d’un spectateur parti loin, heureux, dans les bras de Morphée.

Tout l’inverse de Flow, film muet venu de Lettonie et dont le héros, un chat noir, doit faire face à une soudaine montée des eaux. Pas de dialogues, pas de discours, pas d’humains. Des animaux uniquement, dont les postures et les mouvements dictent la narration. Communier avec Flow, c’est renouer avec la joie primitive de se laisser raconter une histoire sans être pollué par une quelconque lecture métaphorique ou politique.

Proche dans l’esprit du jeu vidéo Stray, Flow y adjoint une mise en scène digne d’Avatar : la voie de l’eau dans son approche immersive. Porté par un sound design d’une justesse inouïe, le réalisateur Gints Zilbalodis place une confiance aveugle en l’intelligence émotionnelle du spectateur. Produit par sa société Dream Well Studio, Flow est un classique instantané. Si le cinéma était effectivement mort, il serait, ici, ressuscité.

Autre pays, autre sujet, autre chef-d’œuvre. Si Flow est muet, le film en stop motion Mémoires d’un escargot, lui, est bavard. Porté par une voix off plus prolifique que celles de Martin Scorsese, le nouveau film du réalisateur de Mary et Max multiplie les récits de vie en 90 minutes hallucinantes de densité. Comme dans Mary et Max, il conte avec tendresse et drôlerie les aléas d’une famille dysfonctionnelle en Australie (terre d’élection du FEFFS 2024, décidément !).

Adoptant le point de vue de Grace Pudel, fillette introvertie qui collectionne les escargots et dont le frère jumeau se passionne pour le feu, Mémoires d’un escargot déroule plus d’idées par scène que l’écran ne saurait en contenir. Le film redémarre constamment, sûr de lui, nous rappelant sans cesse un nouvel arc narratif à conclure. Dépressif, drôle, époustouflant, Mémoires d’un escargot est le digne film d’Adam Elliot, qui frappe encore plus fort qu’avec Mary & Max.

On aimerait en dire autant de la production philippine The Missing. Eric, jeune homme muet, travaille comme graphiste. On le devine introverti et pourtant, un soir où l’un de ses collègues doit rester travailler jusqu’au petit matin, Eric lui propose son aide. La scène est écrite avec une telle délicatesse qu’on ne saurait dire si on assiste à la naissance d’une amitié ou aux prémices d’une romance gay. Malheureusement, la SF s’invite dans le récit lorsqu’un extraterrestre vient perturber le quotidien d’Eric, menaçant de l’emmener avec lui.

Dès lors, tout s’effondre. L’un de nous s’est endormi pendant la séance au bout d’une demi-heure, et ne s’est réveillé que pour le plan final. Il était pourtant 11h du matin et on avait bu notre double expresso. Malgré cette sieste involontaire, le coupable a quand même deviné, sans effort, de quoi parlait le film exactement derrière cet argument de SF. Il faut dire que quand on pompe Mysterious Skin de Gregg Araki avec autant de zèle, difficile de cacher son jeu. Résultat, The Missing, tourné en rotoscopie, est une œuvre avant-gardiste qui a vingt ans de retard.

En réalité, The Missing est si démonstratif qu’on en vient à questionner son mécanisme interne, au lieu de se laisser bercer par ses symboles – si le héros est dépourvu de bouche, comment fait-il pour se nourrir, au juste ?

COMPÉTITION INTERNATIONALE (COURTS-MÉTRAGES ANIMÉS)

Si les longs-métrages animés ont soufflé le chaud et le froid, la sélection de courts, elle, était époustouflante. Passage en revue des films sélectionnés, qui vont du très bon à l’exceptionnel.

Stabat Mater – CGI – FRANCE

Reparti gagnant de la cérémonie de clôture, Stabat Mater est un instant de grâce continu. Comme Flow, il se passe de dialogue et ne jure que par les mouvements. En l’occurrence, ceux d’un vieil artiste et de sa création, qui prend soudain vie lorsque le créateur rend son dernier souffle. Danse macabre au sens le plus pictural du terme, bercé par un Lacrimosa somptueux, Stabat Mater est aussi la plus belle variation autour du mythe de Pygmalion et Galatée que l’on ait vue depuis Genesis de Nacho Cerda.

Perfect City : the bravest kid – Papier découpé, stop motion – CHINE, USA

Pas de dialogue non plus dans Perfect City, mais l’illustration la plus pure d’un cauchemar. Dans un monde en carton vivaient un enfant et ses parents. Le petit entend des bruits. Le danger se précise, les sons s’accentuent, les ombres grandissent, encore et encore. Expressionniste en diable, Perfect City joue avec brio de la fragilité des matières dont sont fait ses personnages, embarquant le public dans six minutes non-stop de terreurs nocturnes où des lames de rasoirs menacent de réduire en miettes la cellule familiale.

The Fence – Stop motion – ESPAGNE

Troisième film sans dialogue de la section courts animés ! Nouvelle preuve que la stop motion est une matière capable de verser dans la violence la plus graphique, The Fence oppose des réfugiés à la dégaine de lépreux aux gardiens d’un mur gigantesque. Monde post-apocalyptique oblige, on devine qu’un virus a ravagé une partie du monde et que le salut se trouve de l’autre côté du mur. Visuellement riche, à la fois gore et virtuose, The Fence tape dans le suspense pur et l’empathie pour ces pauvres hères qui traversent le désert, avant qu’un twist final ne le ramène à des considérations plus satiriques. Palpitant, The Fence est un sacré morceau de cinéma dont l’univers, pourtant restreint, donne envie qu’il s’étende sur un long-métrage.

Dolores – Stop-motion – MEXIQUE

Tiens, encore un film sans dialogues ! Héritier indirect de Onibaba de Kaneto Shindo, Dolores concentre les inquiétudes de sa jeune héroïne dans un trou à même le sol. Symbole des peurs les plus enfouies, l’enfant y tombe et découvre deux squelettes à la gestuelle bizarre dont on peine à deviner les intentions. Bizarrerie assumée dont l’équipe, composée de cinquante personnes, compte des transfuges du Pinocchio de Guillermo del Toro, Dolores donne une idée assez précise de ce que la Fête des morts au Mexique peut représenter pour un enfant trop sensible : une parade étrange, masquée, où rien n’est fiable.

Vivarium – 2D – Pays-Bas

Dernier film sans dialogue de la sélection, Vivarium annonce la couleur (ou plutôt les couleurs) d’entrée de jeu : psychédélique, la direction artistique embarque le public à ras du sol, au sein d’une nature rapidement menacée par un déluge. Une goutte, puis une seconde, puis des dizaines, forcent deux lilliputiens à l’ascension d’une bâtisse. Le soleil étant à son zénith, d’où peut bien venir toute cette eau ? La clé du mystère est à la fois cruelle et cyclique, l’équilibre du monde réclamant un éternel sacrifice. Fascinante boucle, au sein d’un univers graphique vertigineux.

Autophagy – Stop motion – UK

Le plus dépressif du lot. Dans une petite ville portuaire, une étrange maladie transforme les habitants en pieuvres. Parmi eux, un vieil homme dont l’ami ne peut se résoudre à le laisser se faire abattre par une patrouille sanitaire. Embrassant de bout en bout la tristesse de ses thèmes (la solitude et la fin de vie), Autophagy s’ouvre sur la chasse cruelle d’une pieuvre qui tente de rejoindre la mer en rasant les murs de la ville, à la nuit tombée. Le court est à l’avenant, la stop motion soulignant la douleur et l’incompréhension de créatures traquées dans un monde où elles ne sont, soudain, plus les bienvenues.

Impossible Maladies – Stop motion – ITALIE

XVIIIème siècle. Le docteur Rabarbaro et le docteur Tosse, médecins mobiles, sont réputés pour soigner jusqu’aux maladies les plus bizarres. Leurs clients, s’ils sont sans le sou, peuvent les payer avec ce qu’ils ont sous la main, souvent des légumes. Les voici confrontés à un mal inédit, pour ne pas dire surnaturel. Lorsqu’il éternue, un patient disparaît de la pièce – tiens tiens, comme dans le film live Escape from the 21st Century, évoqué plus bas !

Le patient réapparaît à des endroits incongrus (le haut d’une étagère !) lorsqu’il éternue à nouveau. Travail monumental, Impossible Maladies déborde de textures et d’atmosphères variées. On a beau voir et savoir qu’il s’agit de stop motion, on croit dur comme fer être revenu trois siècles en arrière, dans une campagne bercée de superstitions. Expressif, drôle, fascinant, Impossible Maladies, exemple rare de film d’époque en pâte à modeler, est le court-métrage le plus atypique de la sélection.

Un Conte très tordu – 2D – FRANCE

Le plus dialogué du lot est aussi le plus marrant. Chronique d’une famille de tarés plus ou moins excentriques, ce film-là évoque Affreux, sales et méchants, version France prolo en chandail. Narrant la rivalité entre Brindone et son frère, le bien nommé Musclor, Un conte très tordu aligne les dialogues incisifs (car bas du front) et les situations gênantes. Preuve que tout va mal dans cette petite famille, même la souris qui vit dans les murs sort de chez elle, en pyjama, pour ordonner à tout ce beau monde d’enfin fermer sa gueule ! Hilarant, le film marque également des points avec un chara design aussi déglingué que ses personnages, comme si la morphologie de la séquence puberté de Persepolis, avec ses mains géantes et ses yeux grotesques, était appliquée à un film entier.

Yena – IA (Midjourney Software) – Argentine

Sublime roman-photo. Un extraterrestre se remémore, en voix off, les moments passés avec une jeune humaine, Yena. Comment se sont-ils rencontrés ? Aucune importance. Ils ont voyagé de planète en planète, visité Saturne, Jupiter et tant d’autres. L’extraterrestre, vieillissant, s’est beaucoup attaché. Lorsqu’ils visitent la Terre, Yena découvre ses semblables, et lui découvre une forme de solitude. Torrent d’émotions, Yena collection les lieux atypiques, un peu délabrés. Susciter l’empathie du spectateur avec une telle force, et en si peu de temps, c’est un de ces moments pour lesquels on est tous, un jour, tombés amoureux du cinéma.

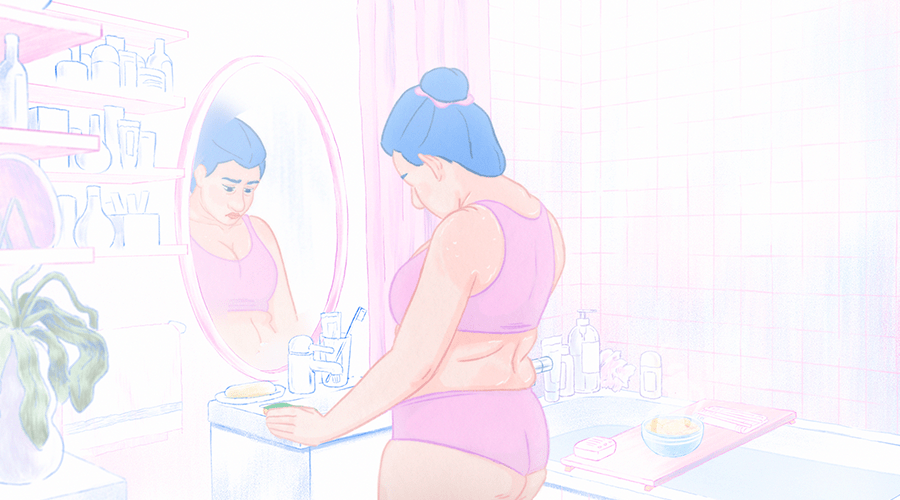

Stuffed – 2D -FRANCE

Le plus vertigineux des regards féminins. Une jeune femme, seule dans sa salle de bains. Une pesée embarrassante. De petits bourrelets gênants. La sensation de ne pas être à l’aise avec soi-même. Et ce bol de nouilles si appétissant, prêt à être dévoré. Par maladresse, mademoiselle le fait tomber dans sa baignoire. Le début d’un déluge d’images surréalistes autant que sexuelles, dont l’ambiance moite immerge le public dans un bad trip entre Philippe Caza et Roland Topor, le tout avec une infinie tendresse pour sa protagoniste.

La séance de courts animés a commencé en retard, quatre cinéastes étant présents pour accompagner leur travail – dont Shengwei Zhou, venu de Floride. Rester jusqu’au bout, c’était être certain de manquer dix ou quinze minutes du film suivant, qui passait dans un autre cinéma. Mais vu la qualité du programme, il était hors de question d’en rater un seul !

COMPÉTITION INTERNATIONALE (COURTS-MÉTRAGES LIVE)

Si les courts animés furent une fête permanente, c’est plutôt morne plaine dans la section live des courts internationaux. Nous n’avons pas d’avis sur la large sélection Made in France faute d’avoir pu nous rendre aux séances – le grand gagnant, Au Prix de la chair, a l’air astucieux -, mais côté inter’, deux traits communs lient les courts-métrages sélectionnés.

Le premier trait commun est le thème de la parentalité. Tous les courts en parlent, d’une manière ou d’une autre.

Le vainqueur de la sélection, Fragments of Us, présente ainsi une audiothérapie où, exposé à des enregistrements familiaux, un jeune homme espère guérir de blessures passées. Plus rigolo, l’espagnol Urban perturbe les vacances d’une petite famille dans un AirBnB pas si inhabité que ça, pendant que l’américain Heaven is Nobody’s narre, en noir et blanc, la quête d’un fils pour une pharmacie ouverte afin de soigner sa mère.

Le noir et blanc est également de mise pour l’espagnol Robots who didn’t love robots, collection de plans plus ou moins fixes sur un vieux couple d’androïdes. Plus charnel, Sending, Blossoming, Fruiting imagine une Chine future où l’on peut faire repousser les organes, meilleur moyen pour une mère d’essayer de sauver son fils malade. De chair, il est encore question dans A Fermenting Woman, où une cheffe de renom imagine un nouveau plat pour séduire les actionnaires qui menacent de la chasser de son restaurant. Enfin, Don’t talk to strangers s’attarde sur un magasin de jouets où aime se rendre la jeune Angela, un peu trop bien accueillie par le propriétaire des lieux.

L’autre trait commun, malheureusement, est celui du symbolisme. Beaucoup de courts semblent s’y tenir pour préserver les apparences, alors qu’ils n’ont, au fond, que peu de choses à raconter. C’est pourquoi on n’abordera pas un par un les films de la sélection : on risque de leur adresser plus ou moins le même reproche, quand bien même leurs univers ne se ressemblent pas. Don’t talk to strangers sort néanmoins du lot grâce à son sens esthétique et sa voix off dérangeante. Sans violence ou presque, il nous suggère les pires horreurs avec un constant souci du cadre et de la photographie.

Face à lui, le bavard Fragments of Us paraît bien démonstratif, Robots who didn’t love robots terriblement pauvre dans son observation d’un couple et A Fermenting Woman, malgré son excellente réalisation, ne dérange pas plus que le slogan #boismesrègles, surtout si on le compare au génial court Stuffed qui mêle nourriture et féminité avec autrement plus de panache. Bref, d’un film à l’autre, pas moyen de trouver l’équivalent de la puissance créative qui habite la sélection de courts animés.

Reste une anecdote en début de séance. S’adressant au public, Bastian Meiresonne disait ne pas comprendre le besoin des jeunes générations d’avoir autant de trigger warnings, d’avertissements en début de film sur ce qui s’y passe. On l’approuve à 100%, mais on a incidemment fait l’expérience d’une séance gâchée par un trigger warning. Le jury jeune étant présent dans la salle, le responsable de la programmation a assuré que le dernier court projeté, Urban, serait drôle, contrairement aux autres. Problème : savoir ça à l’avance flingue l’intérêt de ce film qui joue des codes du home invasion au sein d’un AirBnB et peut, jusqu’à son twist final effectivement comique, être vécu au premier degré !

MIDNIGHT (COURTS-MÉTRAGES)

Que serait un bon festival fantastique sans sa fameuse section de minuit ? Ce moment privilégié où, bravant la fatigue accumulée, les fervents amateurs de cinéma bis se rassemblent en quête de frissons, de tripaille et autres joyeusetés introuvables ailleurs. Ces séances qui puisent dans les dernières forces de spectateurs en quête d’une expérience jouissive, malgré une qualité de programmation très inégale.

La sélection Midnight 2024 débute le premier soir avec une compilation de courts-métrages. Patchwork soigneusement concocté par les organisateurs, on y découvre des œuvres farfelues, pour le meilleur et pour le pire.

Le premier court, Botox Fiction de Yoann Kimfoko, ouvre le bal avec un concept de SF attrayant : une société où les individus atteignent une quasi-immortalité en utilisant leur progéniture comme pièces de rechange. Si l’idée est séduisante, l’exécution peine à convaincre, Botox Fiction ressemblant davantage à un trailer qu’à un court-métrage abouti. Il faudra attendre les prochains travaux de ce jeune cinéaste pour vraiment mesurer son talent.

S’ensuit Girls de Julien Hosmalin, choix discutable au sein de cette sélection. Pamphlet qui tente de dénoncer une forme d’oppression masculine, le film fait privilégie le sous-texte au détriment du texte, et fait ainsi face à de nombreuses œuvres contemporaines et passées abordant cette thématique de manière bien plus puissante. Dans l’air du temps mais creux, trop long par rapport aux autres segments, Girls n’a que ses bonnes intentions à défendre malgré un pitch alléchant où un couple en fuite, Romane et Ally, se fait kidnapper après un arrêt dans une station essence.

Moins terre-à-terre, le norvégien Snot plonge le spectateur dans les aléas d’un très, très, très gros rhume qui obstrue les bronches en profondeur, poussant les potards de l’exagération à leur paroxysme. Tout est pensé, ici, pour oppresser le public. Crado sur les bords, secondé par son image en noir et blanc, Snot, à défaut de marquer durablement, fait son petit effet.

Parmi les plus courts des courts se niche l’un des plus intéressants. Inside You nous entraîne à travers les méandres du corps humain, via le voyage d’un grain de raisin de l’ingestion… à l’expulsion. Pépite de créativité plastique, Inside You rappelle Mad God par sa patte visuelle dérangeante et organique. Amateurs d’expérimentations visuelles et d’effets pratiques, l’hypnose est garantie.

Dans l’espace, il existe une planète peuplée uniquement d’hommes virils, tous vêtus de cuir et arborant une moustache. Tous sauf un, qui s’enfuit et atterrit chez une actrice porno, Cathy. Moment difficile devant Bang Bang, véritable punition pour les spectateurs. Tout y est désastreux, lamentable et vulgaire, au point que même la plus banale des vidéos YouTube scénarisées lui met une raclée en matière de cinéma.

Quand on se rend aux courts-métrages de minuit, on attend avec impatience celui qui osera s’aventurer dans le trash et le gore à outrance. Cette année, c’est Gnomes qui s’en charge ici, et avec quel brio ! Le film est d’autant plus réjouissant qu’il repose sur un concept de boucle narrative bien orchestré. Torture porn occupé par des nains qui assassinant des joggeurs pour le bien de la forêt, Gnomes est à la fois gore, amusant et sadique. Une franche réussite, et le profil idéal pour ce type de séances.

God’s Anus porte son nom à merveille. Il nous rappelle, avec cynisme, pourquoi le cinéma germanique semble s’en tenir à Victoria et Toni Erdmann de nos jours, peut-être pour notre propre protection. Le concept, qui aurait pu être amusant, s’avère laborieux, noyé sous une couche de dialogues artificiels. C’est le genre de film qui se veut intelligent, tout en méprisant le spectateur. Un ratage si désagréable qu’on a la sensation de vivre la séance en 4DX.

Mary est enceinte, mais sa grossesse ne se déroule pas comme prévu. Elle pense que ses problèmes pourraient être liés à une particularité bien spécifique de son compagnon, qui refuse de se montrer ! Malgré son amateurisme manifeste, Help I’m Alien Pregnant est sauvé par sa sincérité et sa contagieuse volonté de faire rire, ainsi que par ses effets pratiques inventifs. Il faut être un peu fou pour se lancer dans un tel projet, tant pour l’écriture que pour l’interprétation, mais finalement, n’est-ce pas exactement l’esprit que l’on vient chercher dans ces séances ?

Le principal défaut de Pocketman réside dans sa durée : deux minute à peine. Trop court même pour un court. L’idée est hilarante et le rythme intense, mais le film se résume finalement à une succession de gags autour d’un même concept, celui d’un super-vilain pickpocket mi-homme, mi-poche. Le film se présente comme un trailer, et espérons que nous verrons un long-métrage un jour, à moins que ce soit une fausse bonne idée ?

Il manquait dans cette sélection un véritable OFNI (objet filmique non identifié), une œuvre si décalée qu’elle suscite des émotions contradictoires. On peut difficilement en parler sans spoiler, mais sachez que The Flute remplit cet office : à la fois très dérangeant et un peu drôle, il manque malheureusement de substance pour décoller. Passé la surprise du concept, le film tourne en rond malgré son parti-pris esthétique très étrange, garant d’un décalage et d’une gêne immédiats, en accord avec son sujet.

MIDNIGHT (LONGS-MÉTRAGES)

La sélection de longs, égrenée au cours du festival, était elle aussi contrastée, mais on ne pourra pas lui retirer sa curiosité.

Premier du lot, Sasquatch Sunset est le croisement audacieux entre Printemps, Ete, Automne, Hiver et… Printemps de Kim Ki-Duk et Microcosmos… sauf que le sujet principal devient le délire kinky de deux frangins obnubilés par le Big-Foot.

Deux frangins suffisamment hargneux (et fous, disons-le) pour pondre envers et contre tous une sorte de mockumentary animalier qui imagine la vie forestière d’une famille de sasquatch, pendant plus d’une heure. Si l’expérience reste dispensable, elle n’en est pas moins fascinante dans le cadre d’une séance de minuit, ceci grâce à sa bizarrerie et au soin apporté à la production – costumes, ambiance générale, photographie. Des acteurs super connus mais qu’on ne reconnaît pas (et qui ont dû beaucoup s’amuser), des micro-pénis qui pendouillent de costumes de gorilles gigantesques et velus, des scènes déchirantes de morts ridicules…

C’est tout cela, Sasquatch Sunset. On y prend un vrai plaisir coupable même si, soyons honnêtes, ça ne mérite pas forcément un visionnage hors contexte de festival.

Le plus intéressant dans la séance de Mr. Crocket, c’était l’énergie déployée par Disney. Trois gorilles en costard encadraient le public pour vérifier qu’aucun spectateur ne filmait/piratait ce long-métrage produit par Hulu mais distribué par Mickey. Tout ça pour un pétard mouillé qui abandonne au bout de cinq minutes sa belle promesse : l’animateur d’un show TV pour gosses sort de l’écran afin de punir les parents qu’il juge trop autoritaires !

On espérait un Freddy à la sauce Ring (le boogeyman existe via une cassette qu’on se refile comme une grippe), on écope d’un insipide mélo familial dont l’unique but est de remplir les quotas de la firme. C’est d’autant plus frustrant qu’on touche du doigt, lors de l’introduction, les possibilités trash & fun que laissait entrevoir ce concept. Ne vous y trompez pas: c’est l’asticot au bout de l’hameçon, le reste n’est que fumisterie. Pensée émue pour les vigiles de Disney, contraints d’assister debout à cette escroquerie qui s’est achevée, retard oblige, vers trois heures du matin.

Factuellement, c’est vrai, la nuit est faite pour dormir. Qu’une séance de minuit vire au somnifère homéopathique, c’est moins attendu. Hormis quelques fulgurances gores promptement sympathiques, In a violent nature invente un nouveau genre: le slasher végétatif. Végétatif car, contrairement à la contemplation, la vraie, celle qui promeut une certaine beauté dans le fait de prendre son temps pour apprécier les choses, c’est bien l’aspect inerte du végétal auquel on pense ici, malgré nous. Laborieux, répétitif, le film ne brille que par quelques séquences trash filmées avec nonchalance. Une fausse bonne idée de programmation Midnight, idéale pour encourager les spectateurs à se coucher plus tôt le lendemain !

Bien plus agité, Escape from the 21st Century est un objet filmique à part. Le concept en lui-même est génial de débilité: une bande de bras cassés qui peut voyager dans le temps en éternuant. Ils vont se retrouver mêlés, dans le futur, à un complot qui dépasse tout ce qu’une bande d’ados libidineux peut imaginer. Si la première partie est particulièrement savoureuse, faisant comprendre qu’absolument tout est possible ici, Escape… accuse un très sérieux ventre mou typique des films qui se rappellent en cours de route qu’il “faut” raconter une histoire. Dommage, car cela entache progressivement le plaisir, et on est prié d’attendre l’acte final pour retrouver la folie séduisante des premières scènes. Mais l’un dans l’autre, cette émulsion créative qui frôle l’indigestion, ça fait du bien par ou ça passe en séance de minuit !

Peut-être la meilleure séance de minuit de cette édition ! Parodie des sitcoms aux rires enregistrés, Krazy House se moque sans vergogne du cliché de la famille chrétienne américaine prude en la confrontant à une bande de vilains plombiers russes aussi tenaces que des punaises de lit dans un Formule 1 parisien.

Le film est réellement animé par une folie destructrice qui monte crescendo, avec des moments gores et politiquement incorrects qui n’hésitent pas à transgresser les limites habituelles au cinéma. La salle était hilare, la fatigue balayée, c’est le Midnight qui a tout compris. Nick Frost, au sommet de son art clownesque, vient parfaire ce tableau déjà réjouissant. On se régale autant devant le film que face aux avis Letterboxd américains qui soulignent à quel point c’est “drôle mais un peu blasphématoire envers la religion chrétienne”. Que de bonnes raisons de voir ce petit film jamais prétentieux et fun, entouré d’amis, de pizzas et de bières !

Krazy House est disponible sur Shadowz

Un slasher qui flirte avec la comédie noire et qui puise ses inspirations dans le body horror à l’ancienne ? On peut difficilement faire plus aguicheur que Grafted. Plus que du body horror, c’est finalement un « face horror » qui nous est proposé ici, via un personnage d’étudiante dont le père, chirurgien esthétique, lui a transmis une tache de naissance sur le visage. Grafted est une quête de beauté, d’acceptation sociale, qui vire à un drôle de bal masqué entre copines.

Scène d’introduction particulièrement efficace, rythme plutôt tenu, moments de tensions bienvenus et final over-the-top. Grafted procure, quelque part, le même plaisir qu’un giallo moyen. Plus classique que ses cousins italiens, le film de la Néo-Zélandaise Sasha Rainbow les surclasse côté réalisation, certes standard mais bien plus respectable que l’approximation (attachante) de nos voisins italiens.

Mineur, imparfait, mais très sympathique et bien joué, Grafted investit le terrain de David Cronenberg pour mieux s’adresser aux amateurs de séries B pur jus. Objectif atteint.

Chers haters des remakes non-nécessaires, bonsoir ! Repompage sauce coréenne de Tucker et Dale fightent le mal, film rigolo mais oubliable, Handsome Guys laissait craindre le pire en écoutant sa présentation en début de séance. Fondamentalement, le résultat est une comédie inoffensive dont l’unique but est de faire du chiffre dans son pays natal, pas de traverser les frontières. Comme souvent, à choisir, vous avez mieux fait de voir l’original, sauf affection immodérée pour la Corée du Sud. Aussitôt vu, aussitôt oublié, cet énième comic horror manque de fulgurances pour ne pas finir noyé dans la masse.

RÉTROPSPECTIVE JOHN MCTIERNAN

Il y a trop de belles choses au FEFFS, il a donc fallu trancher sur les McTiernan qu’on allait revoir ou pas.

Thomas Crown, mal considéré à sa sortie car remake du film éponyme avec Steve McQueen et Faye Dunaway, révèle toute sa splendeur sur grand écran. On en gardait le souvenir d’un virtuose opus mineur. C’est plutôt une ébouriffante leçon de mise en scène, d’autant plus grisante qu’elle n’a, au fond, rien d’explosif à présenter. Le génie de John McTiernan y éclate au moindre mouvement de caméra, le cinéaste ayant eu la confiance de son producteur pour dégager trente pages de script qui, façon Topkapi, décrivaient laborieusement les aspects techniques du casse à venir. McTiernan les remplaça par un savoureux jeu du chat et de la souris dans un musée où, selon ses propres dires durant la masterlcass qu’il a donnée au FEFFS, « le renard se paye la tête des fermiers ». Brillant sous son vernis glamour, Thomas Crown est le film que son réalisateur a préféré mettre en scène, et cela se sent.

Sorti en 1987, voilà comment John McTiernan évoquait Predator dans une interview donnée à Sandra Benedetti pour Ciné Live, en 2003 : « (…) tout le monde est tombé malade, j’ai perdu douze kilos, mon assistant en a perdu vingt, on se serait cru dans un camp de prisonniers ! On ne savait pas que les légumes, les fruits et l’eau grouillaient de bactéries, que la majorité des restaurants avaient une hygiène affreuse et que certains supermarchés vendaient des produits désinfectés. Et on ne savait pas non plus comment organiser un plateau. Quand on avait besoin d’une ampoule, ça prenait une demi-heure parce que le matériel était entreposé à l’autre bout de la jungle. Ca a été l’enfer, ce film, l’enfer. Mais ça m’a servi de leçon. »

Pilier du fantastique, Predator a eu le malheur (relatif) d’être canonisé au même titre que The Thing et Alien : le 8e passager. Or, et il faut le rappeler aux gens qui le découvrent en 2024, Predator n’a ni l’élégance d’Alien, ni les effets spéciaux ahurissants de The Thing. Deux huis clos, l’un dans l’espace, l’autre en pleine neige, dont Predator ne possède pas non plus l’étoffe scénaristique. Des idées de génie parcourent Predator, mais sa structure générale est plus brouillonne. Aussi paradoxal que cela paraisse pour un film musclé, Predator a un vrai ventre mou après la fameuse attaque du village – d’ailleurs réalisée par la seconde équipe.

Bref, Predator paye le prix de ses conditions de tournage éreintantes, et pourtant il demeure un classique. Introduction formidable, sens de l’espace imparable, punchlines en pagaille, terreur authentique lors de la découverte des cadavres dépecés. En dehors de quinze minutes laborieuses où les enjeux se répètent, Predator file vers une conclusion barbare où brille le metteur en scène. Témoin d’une époque où les gros bras régnaient sur le cinéma d’action, ce film-là sent la sueur et la camaraderie, tout en étant assez intelligent pour mettre en péril ces mercenaires surentraînés. Plutôt qu’un surhomme, Predator présente au contraire une régression primale, seule garante de survie face au chasseur.

Grosse déception en début de séance du 13e Guerrier présentée par McTiernan, le cinéaste ayant botté en touche : « Bon film à vous ! On m’a dit que je ne pouvais pas me contenter de dire ça. Voilà. Le film est là, donc, profitez-en ! ». On caricature à peine, l’homme n’ayant rien dit de la fabrication du film, de sa réception ou de ses enjeux narratifs. Reste le plaisir d’enfin voir Le 13ème Guerrier sur grand écran, ici présenté en 35mm.

Pour tout savoir sur les conflits qui ont émaillé la fabrication de ce grand film mutilé, on vous renvoie plutôt vers ce podcast.

Enfin, bravo au FEFFS pour avoir à la fois invité John McTiernan et programmé son film le plus détesté, par lui-même comme par le public. Insatisfait du résultat, le remake de Rollerball, produit par Charles Roven, est aussi pour McTiernan le début de l’affaire judicaire qui le mènera derrière les barreaux. Laissons le passé là où il est : vingt-deux ans plus tard, que reste-t’il de Rollerball ?

Des restes, justement. Film malmené, remonté, javélisé, il arrive heureusement tard dans la carrière de McTiernan. Heureusement car, après avoir frissonné devant les anciens films du maître, il est plus facile de rêver à ce qu’aurait pu être ce bordélique Rollerball. Remake qui en met plein la figure à ses personnages, le film est habité par un projet initial de fresque révolutionnaire où des mineurs sans le sou, grisés par leurs champions, se soulèvent et mettent le feu aux poudres.

Pour mesurer l’ambition folle de ce film mort-né, il suffit de s’attarder sur la scène de poursuite en vision nocturne. Au beau milieu d’un brûlot sur la société du spectacle, McTiernan offre le rendu le moins spectaculaire possible une fois ses personnages sortis de l’arène, et clôt son suspense sur une exécution froide, à distance. Malheureusement, la scène contient aussi l’un des effets sonores les plus ridicules jamais entendus dans une grosse production, « boing » digne d’un cartoon (et utilisé deux fois !) lorsque les véhicules franchissent des barbelés.

Le festival a passé la copie sortie en salles en 2002, numériquement expurgée du sang sur les visages et sur la piste, et non la copie classée R parue ensuite en DVD, qui donnait au film une saveur nouvelle. L’occasion de voir Rollerball avec toutes ses cicatrices, planquées sous d’innombrables jump cuts cache-misère. Mais l’occasion, aussi, de constater que l’opus le moins réussi de son auteur procure encore une affection étrange, teintée de regrets.

MASTERCLASS JOHN MCTIERNAN

Animée par Jean-François Rauger, la rencontre était attendue : environ deux cents personnes faisaient la queue à l’entrée du cinéma Vox, un dimanche après-midi. Présent au festival de Gérardmer en 2010 puis à la Cinémathèque française en 2014, John McTiernan a déjà fait part du lien particulier qui l’unit au public français, et à ses « journalistes qui regardent vraiment les films, aiment vraiment le cinéma », comme il le confiait à Stéphane Moïssakis et Arnaud Bordas dans Mad Movies.

La citation date de 2003, lors de la sortie de Basic. Cela n’a pas empêché le papa de Piège de cristal d’être lui-même : balayant d’un revers de main, voire d’un haussement d’épaules accompagné d’un « Yeah, okay » les questions trop alambiquées à son goût – qu’elles viennent du public ou de Jean-François Rauger lui-même -, John McTiernan est resté le cinéaste alerte, intransigeant et malicieux qui a donné les films que l’on connaît. Mais inutile de vous faire ici un résumé exhaustif, une captation vidéo de l’événement est disponible.

La rencontre s’est achevée par une brève séance de dédicaces. « Vous avez tous ramené votre DVDthèque ! On va se limiter à un objet par personne, ou on ne s’en sortira pas« . Voix de la raison, Daniel Cohen a vu venir les fans et leurs valises de films, affiches et autres ouvrages à faire dédicacer. Invité d’honneur du festival, John McTiernan animait également une carte blanche, l’occasion de présenter deux films chers à son cœur, 8 et 1/2 et McCabe and Mrs Miller.

DOUBLE PROGRAMME LAMBERTO BAVA

Présent au jury du FEFFS il y a une quinzaine d’années, Lamberto Bava était cette fois-ci invité pour une rencontre avec le public où étaient également présents Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele, auteurs de l’ouvrage Lamberto Bava, conteur né. La rencontre était suivie d’une double séance en son honneur. Restaurés par Carlotta Films et présentés au FEFFS par leur réalisateur, Delirium et Body Puzzle ont été projetés coup sur coup entre 20h et minuit dans la superbe salle du Cosmos.

Les films de Lamberto Bava, on s’y glisse comme dans un vieux plaid en hiver, sûr d’y trouver le confort nécessaire pour suivre des intrigues improbables, animées par des acteurs qui font de leur mieux avec des personnages limités, le tout dans une ambiance de polar en pantoufles qui, si on est gentil, nous offre quelques fulgurances.

Delirium n’en manque pas, avec son intrigue où des mannequins se font zigouiller par un assassin anonyme qui, joueur, envoie des photos des cadavres à la rédactrice en chef d’un célèbre magazine de mode. La jeune femme, Gioia, riche comme Crésus mais qui se déplace en R5, est filmée avec amour par Lamberto Bava – comme la plupart des comédiennes, qu’il dénude à la moindre occasion. Mieux, les attaques de l’assassin, en partie filmées en caméra subjective, profitent de visions hallucinatoires jamais justifiées par le script. Le cachet des décors et un personnage secondaire savoureux (jeune homme en fauteuil roulant qui espionne sa voisine) suffisent à faire de Delirium une stimulante curiosité.

Le bilan est moins glorieux pour Body Puzzle, précisément parce qu’il lui manque la décontraction pop de Delirium. Le film compense avec un pitch assez gore : un assassin s’en prend à des inconnus afin de leur prélever des organes ! Argument qui en vaut un autre, début d’une enquête où le temps s’écoule lentement entre deux meurtres – dont un, inventif, dans une piscine.

Body Puzzle est l’exemple typique du giallo tardif, sur le retour, ouvertement fatigué, mais qui avance pourtant, comme au bon vieux temps. Il en découle un petit charme, comme celui de ces villas de luxe où on aime encore se promener. Dans le rôle d’une jeune veuve, l’actrice polonaise Joanna Pacula est étonnante, elle-même un peu hors du temps, hors de ce film sitôt sorti, sitôt daté, auquel elle donne la meilleure prestation possible.

Delirium et Body Puzzle sont disponibles chez Carlotta Films

© Liliia Gen

COMPÉTITION INTERNATIONALE (FILMS FANTASTIQUES)

Années 1990. Owen mène une vie d’ado sans histoire jusqu’au jour où Maddy, une camarade, lui fait découvrir une série diffusée tard le soir, The Pink Opaque, où deux filles de leur âge combattent un diabolique adversaire. Un programme qui bouleverse l’introverti Owen.

I Saw the TV Glow est un petit bijou d’elevated horror qui, bien qu’imparfait, brille par sa beauté. Le film traite de façon subtile la question du mal-être adolescent lié à la transidentité, thème caché sous une histoire d’obsession liée à une série télévisée – hommage assumé à Buffy contre les vampires, dont The Pink Opaque est un pastiche évident. On suit ainsi l’évolution d’Owen avec une douceur constante… rendant l’acte final bien plus amer, et particulièrement percutant.

La photographie est dominée par des tons roses et bleus, rappelant les couleurs du drapeau trans, le tout dans une sorte de pénombre réconfortante qui offre au long-métrage une identité visuelle singulière, et du plus bel effet. Pour ne rien gâcher, la bande originale, envoûtante et aérienne, guidée par des artistes contemporains comme Caroline Polachek, s’accorde parfaitement avec l’atmosphère du récit et la période qu’il dépeint. Un film à fleur de peau, très touchant, dont les hésitations parfois reprochées ne font qu’amplifier son aspect sincère et personnel.

On s’explique d’autant moins les notes tièdes, voire catastrophiques, récoltées par le film en France sur SensCritique et Allociné, alors que cette production A24 est accueillie avec enthousiasme dans son pays natal, les États-Unis.

I saw the TV Glow est disponible sur UniversCiné

« Le film peut évoquer la situation des migrants ». Lorsque pour présenter un film, on justifie sa présence par un argument politique au lieu de laisser le scénario nous y mener, ça sent mauvais. Tout drapé qu’il soit dans un récit fantastique, The Damned tombe effectivement dans les pièges du cinéma à message, contrairement à I saw the TV Glow. De l’élégance, le film en possède pourtant : décors naturels magnifiques, acteurs investis, soin apporté aux costumes au sein de cette pêcherie islandaise du XIXème siècle dont les membres, témoins d’un naufrage, ne prennent pas le risque d’aller secourir les rescapés.

Film d’époque parmi les plus attirants du festivals, The Damned se délite au gré d’apparitions spectrales qui rendent fous les pêcheurs. Une idée brillante en soi, mais constamment ramenée à des situations terre-à-terre, répétitives, jusqu’à un twist final si malhonnête qu’il fait passer The Damned de conte moral à fiction moraliste. Fort sur le plan visuel mais puant de démagogie bienpensante, le film tourne le dos à son univers au profit d’une allégorie tellement lourdingue sur la peur de l’Autre que l’on n’aurait même pas fait le lien avec un quelconque drame migratoire, si l’analogie ne nous avait pas été prémâchée en début de séance.

Lui aussi ancré en terre scandinave, Handling the Undead est nettement moins roublard dans son approche du genre, mais plus par évitement que par ambition. Adapté d’un roman de John Ajvide Lindqvist, l’auteur de Morse et Border, Handling the Undead part d’un postulat similaire aux film et série Les Revenants : que faire d’eux, au quotidien, si nos proches ressuscitent ? Une question passionnante que le film prend avec des pincettes.

Passé un premier quart d’heure où, surpris, les personnages accueillent leurs morts (voire les déterrent, comme ce grand-père qui entend son petit-fils gratter son cercueil), plus aucune réaction ne semble les animer ensuite. Tirant une tête de six pieds de long, ils sont aussi impénétrables que le film, faussement horrifique et englué dans une vision du genre si timide qu’elle tient à distance. Ennui poli à deux scènes près, jusqu’à un épilogue certes tragique mais qu’on voit venir à des kilomètres.

L’ennui poli ressenti devant Handling the Undead n’est cependant rien face à celui enduré devant la seconde moitié de She Loved Blossoms More. On insiste là-dessus, car le film du Grec Yannis Veslemes partait bien. Huis clos en compagnie d’un drôle de boys club qui travaille, très sérieusement, sur un portail ouvrant vers d’autres dimensions (à l’écran, une magnifique armoire vétuste), She Loved Blossoms More pose son univers à coups d’effets pratiques et de décors surannés, sans compter un étrange (et fascinant) animal de compagnie.

La suite sombre dans les enfers du cinéma d’auteur replié sur lui-même, rehaussé de dialogues abscons et de symboles sexuels encore plus pénibles que dans Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico – ici une plante douée de parole, vagin floral qui s’adresse au héros avec la voix de sa mère disparue. Le film a beau faire montre d’un grand sens de l’artisanat, il finit par repousser son public, jusqu’à un plan final plus Z que dérangeant. Dommage, pour ce qui s’annonçait comme un héritier pulp du Primer de Shane Carruth.

Quittons la Grèce pour Taïwan, avec un film plutôt redouté. La comédie fantastique, ça passe ou ça casse, et il y a finalement peu de titres du genre chers à notre cœur. Avec une durée d’1h50 et la promesse d’un pitch qui part dans tous les sens, on craignait le pire, à tort.

Film formidable, Dead Talents Society se déroule dans un monde où il faut un permis aux fantômes pour hanter les vivants. Certains sont d’authentiques stars de l’Au-delà, d’autres sont aussi anonymes, timides, qu’avant leur décès. Parmi ces derniers, notre héroïne, adolescente introvertie qui, passée de vie à trépas, doit tout faire pour rester sur Terre sous peine de disparaître pour de bon.

Proche dans l’idée du génial Une question de vie ou de mort de Powell & Pressburger, Dead Talents Society passe pour un pur produit de festival, 100% drôle et déjanté. Vérification faite, c’est bien plus que ça. Teinté d’amertume, ce film-ci a trouvé l’astuce narrative pour parler de solitude et d’invisibilité sociale avec l’énergie débordante d’une comédie qui adopte les codes visuels du XXIème siècle, tout en pilonnant le scrolling infini auquel nos cerveaux se livrent quotidiennement. Le réalisateur John Hsu, lui, prête attention à ses personnages, et c’est ce qui rend Dead Talents Society aussi attachant.

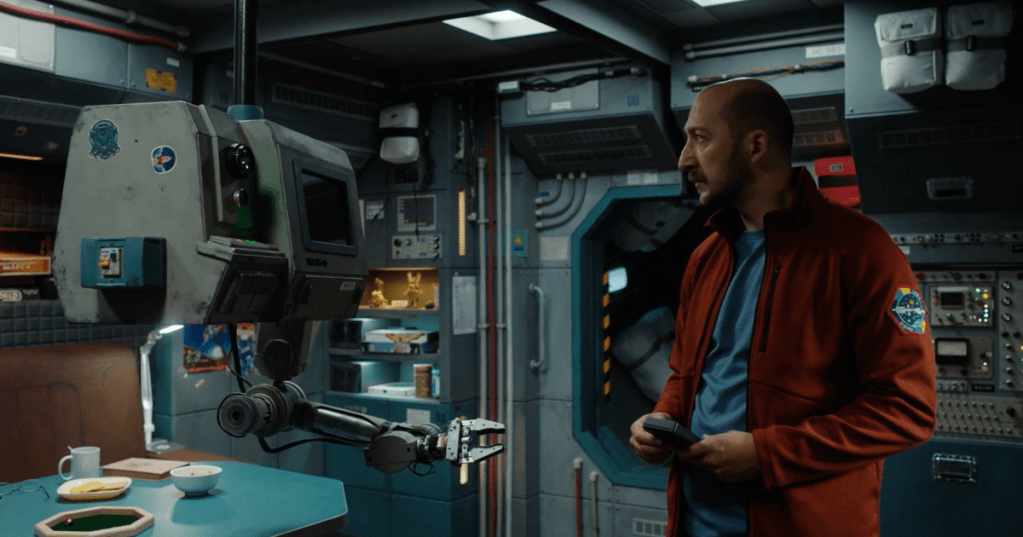

La réussite est tout aussi évidente, côté Ukraine, pour U are the Universe. Un astronaute en charge de transporter des déchets toxiques loin de la Terre échappe à la destruction de notre planète. Seul survivant de son espèce, il n’a pour compagnie qu’un robot embarqué, jusqu’au jour où il reçoit un message vocal d’une autre astronaute, à des milliers de kilomètres.

Armé de CGI sublimes et de décors en dur admirablement pensés, U are the Universe fait le pari de la comédie dramatique en milieu spatial, et le fait avec un sacré sens de l’équilibre. Au lieu d’enfoncer les portes ouvertes de la romance épistolaire, Pavlo Ostrikov pose de vrais personnages, entiers, qui ne sont pas uniquement définis par leur statut d’apatrides promis à une mort solitaire.

Magnifiquement interprété par Volodyr Kravchuk et Alexia Depicker, doté de rebondissements qui nourrissent l’approche tendre d’un sujet mortifère, U are the Universe est un modèle de film low tech. Signe de sa réussite, le long-métrage se permet de citer la bande originale de 2001 sans être lourdingue, et puise même dans le film de Kubrick un ressort narratif qu’on se gardera de révéler.

Fruit de sept ans de travail, U are the Universe est une des plus belles surprises du FEFFS 2024. En espérant qu’il sorte sur grand écran et que son réalisateur puisse en accompagner quelques séances – ne pouvant quitter l’Ukraine, il a enregistré un message à l’adresse du public, projeté avant la séance.

Atypique lui aussi, l’Allemand Cuckoo et à peu près inracontable, et c’est tant mieux ! Sachez juste qu’une famille recomposée débarque au beau milieu des Alpes bavaroises, dans un lotissement composé de bungalows. En cheville avec le maître des lieux, le père de famille accepte qu’une de ses deux filles l’aide pour l’été, en travaillant à la réception. Le début d’un conte étrange qui marque des points là où Jessica Hausner s’était plantée, il y a vingt ans, avec l’hermétique Hôtel.

Terrifiant à ses heures, hilarant quand il le faut, Cuckoo procure un plaisir rare : celui d’être un film d’épouvante essentiellement sonore. Ses mécanismes horrifiques reposent ainsi sur le sound design, générant des idées de mise en scène qui jouent avec l’espace, le temps et la perception. Porté par un excellent casting, Cuckoo intrigue, effraie, amuse et affiche fièrement sa singularité. On retire donc notre pique à l’adresse du cinéma allemand, formulée plus haut en chroniquant le bien nommé God’s Anus !

Présent pour une discussion après la séance, le réalisateur de Cuckoo, Tilman Singer, ne cachait pas son plaisir d’être au FEFFS : «À une époque, j’ignorais que mon public existait. J’ignorais l’existence de festivals comme le vôtre. J’étais en école d’art, à faire des crises d’angoisse tous les jours. C’est génial d’être là.»

© Bartosch Salmanski

CÉRÉMONIE ET FILM DE CLÔTURE

« Je ne vais pas dans les festivals, d’habitude. C’est Christophe Gans qui m’a convaincu de venir. Il m’a dit que je devrais accepter cette invitation d’être membre du jury, que ce festival est super. Il avait raison. Le public, notamment, est vraiment curieux. Il y avait autant de monde pour les séances rétro que pour les avant-premières. Et ici, ce n’est pas la foire pendant les séances. Les gens respectent les films ».

Présent sur scène pendant la cérémonie, Nicolas Boukhrief a parfaitement encapsulé ces dix jours de festival. Parmi les grands moments de la cérémonie, on notera la double récompense obtenue par l’excellent U are the Universe, dont Caroline Vié a assuré qu’il n’avait pas obtenu tant d’égards pour raisons politiques mais bien parce que cette production ukrainienne mérite d’être saluée, cinématographiquement parlant.

Autre intervention remarquée, celle de Yannick Dahan qui, « ancien fan de genre », soulignait le caractère très dépressif de la plupart des films sélectionnés, ce que confirme Caroline Vié, tous deux souhaitant que la production cinématographique s’autorise, à nouveau, à s’amuser !

Palmarès complet de cette 17ème édition

Reste à évoquer le film de clôture, La Plateforme 2, suite directe du premier opus où les détenus d’une prison verticale sont enfermés deux par deux. Chaque jour, la plateforme descend, chargée de nourriture. Plus vous êtes logés dans les étages du bas, moins vous avez de chances de manger à votre faim. Le premier opus, efficace, prenait en compte les limites du concept.

Indigeste à plus d’un titre, La Plateforme 2 confirme que la qualité d’un film ne dépend pas de sa destination. Si des longs produits ou acquis par Netflix sont sans doute encore meilleurs sur grand écran (Roma, Beasts of No Nation), la salle de cinéma ne transforme pas le plomb en or. Une fois étalé sur le plus grand écran du Vox, La Plateforme 2 révèle toutes ses failles.

Scènes d’action illisibles, scénario confus, invraisemblances à deux doigts du comique involontaire, allers-retours temporels pompeux qui plombent un rythme déjà en dents de scie… Cette suite se saborde avec zèle, alourdie par une forme qui tape dans le sous-Zack Snyder, désaturation des couleurs à l’appui. Mais le plus triste dans l’affaire, c’est ce que le film aurait pu être.

Car un potentiel sommeille dans La Plateforme 2. On nous présente une milice chargée de faire respecter les lois de la prison, ainsi qu’un faux prophète aveugle qui harangue ses fidèles. Vous y verrez deux séquences punitives d’une cruauté sans nom. Mais tout prend l’eau, s’annule. Mal écrit, pénible à suivre, La Plateforme 2 jette ses idées sur la toile au petit bonheur la chance. Hasard ou non, cette catastrophe s’en va rejoindre Cube 2 : hypercube au rayon des suites qui n’auraient pas dû déconstruire leur propre univers.

La Plateforme 2 est disponible sur Netflix

CLAP DE FIN

Construire le futur au lieu de déconstruire le présent, c’est l’impression, galvanisante, que nous laissent les beaux films du FEFFS 2024, de Flow à U are the Universe. Et c’est aussi le sentiment que nous laisse cette 17éme édition, dont la curiosité insatiable est, elle, à fond dans la construction : celle d’une cinéphilie qui ne s’impose aucune barrière.

Assister à une rétrospective John McTiernan, redécouvrir la précision rythmique de Thomas Crown, l’intense chorégraphie de regards du 13e Guerrier, puis terminer le festival sur l’indigence visuelle de La Plateforme 2, c’est un grand écart cognitif qui, compensation paradoxale, en dit long sur la versatilité du FEFFS, son envie d’aller fouiller partout, dans le cinéma d’exploitation d’hier comme dans celui d’aujourd’hui, qu’il soit conçu pour le grand écran ou le petit.

On aurait aimé se rendre à l’espace dédié à la VR, traîner bien davantage aux événements du village, voir Piège de Cristal en plein air au pied de la cathédrale, mais avec une programmation aussi sexy, tout le temps, difficile de quitter les salles du Star, du Star St Exupéry, du Vox, du Cosmos et de l’UGC Ciné Cité.

Une magnifique semaine, d’autant que le FEFFS possède une Team Bienveillance qui arpente l’événement, des fois que la fête soit perturbée par des agressions sexistes et sexuelles. Enfin, un chiffre qui ne ment pas : fort de 18 000 spectateurs l’année dernière, le festival en a attiré 20 000 pour cette 17ème édition.

Burger, bière, énorme dodo. Et le lendemain, la route, tout sourire même sous la pluie. Des notes qui s’empilent, un compte-rendu qui se dessine, et des souvenirs à ne plus savoir quoi en faire. Le cinéma, c’est quand même vachement bien.

Merci aux équipes du FEFFS pour leur sens de l’accueil et de l’organisation, ainsi qu’aux 160 bénévoles qui ont rendu possibles ces dix jours de festivités.

Guillaume Banniard et Thomas Lizée