À la fin de Public Enemies [2009], Michael Mann filmait la mort droit dans les yeux, en l’occurrence ceux de Johnny Depp/John Dillinger écroulé sur un trottoir, le corps criblé de balles, le regard s’éteignant face caméra. Drôle de scène macabre pour la naissance d’une légende.

Au début de Ferrari, Adam Driver/Enzo Ferrari échappe de peu au même sort : une autre balle, celle-ci tirée par sa propre épouse Penélope Cruz/Laura. Mais c’est à croire que cette mort manquée va le toucher autrement, prenant d’assaut ses murs intérieurs, s’insinuant partout autour de son petit monde réglé comme du papier à musique, jusqu’à faucher des familles et des enfants…

Alors quoi ? Enzo Ferrari, claquemuré derrière la stature du Commendatore (son nom de scène), aurait le complexe du survivant ? le mauvais œil braqué sur lui ? À moins qu’il ne se plaise à jouer les martyrs quand Laura, elle, endosserait les habits de la Pietà – mais alors une Pietà a mano armatta/à main armée, parce que la pose de l’épouse doloriste, ça va bien deux minutes !

Toujours est-il que, entre Elle, Lui et la Faucheuse, Michael Mann met en scène un drôle de ménage à trois, sorte de trinité où l’Ange de la Mort aurait remplacé l’Esprit Saint, et où le sexe dit « faible » jouerait les arbitres du changement.

HIGH VOLTAGE ZEITGEIST

Mohamed Ali et les institutions américaines des années 1960 dans Ali [2001], Will Graham et l’univers mental des tueurs en série dans Manhunter [1986], sans compter toutes ces figures de taulards ou quasi-autistes qui courent de Comme un homme libre [1979] à Hacker [2015] : les personnalités auxquelles s’intéresse Michael Mann sont souvent celles qui entretiennent un rapport conflictuel à leur milieu, et à leur temps. Le temps que l’on subit, conformément à l’expression carcérale « I do time », ou le temps que l’on transcende par la pratique d’une activité focale, en pleine conscience.

Ce faisant, quasi tous ces anti-héros s’enferment dans un schéma comportemental des plus rigides, en réaction à cet environnement perçu comme une menace existentielle. Au début de Ferrari, c’est dans ce même type de rapport à leur cadre de vie que nous sont présentés Enzo et Laura.

Italie du Nord, début de l’été 1957. Lui, un œil sur sa montre et pied au plancher de sa Peugeot 403, quitte les bras de Morphée, ses souvenirs de jeune pilote et un jardin secret aux airs de dolce vita pour rejoindre Modène, centre névralgique de sa vie officielle, du double point de vue professionnel et conjugal.

Elle, en l’absence béante de son cher-et-tendre au saut du lit, s’improvise opératrice de télécom dans un appartement où, si le temps ne s’écoule plus, voire bégaye (deux fois la même nouvelle au téléphone), les coups de fil à répétition transmettent toute l’agitation de la ville hors-champ.

Et pour cause, sous ses airs petite ville tranquille où tout le monde se charrie, Modène fourmille presqu’autant que la cité idéale de Dziga Vertov dans L’Homme à la Caméra [1929]. Dans un cas comme dans l’autre, c’est à un réveil qu’on assiste : les corps s’animent, la brume matinale se dissipe, un train arrive en gare, les feux passent du rouge au vert, et un savant montage synchronise toute cette petite communauté vacant à ses occupations.

Prise dans ce dense réseau de communication, l’image d’Epinal de l’Italie des années 1950 s’anime elle aussi, vibrant au rythme de la rumeur portée par les câbles et les ondes, des répliques sarcastiques qu’on se balance du tac au tac, et bien sûr de ses symboles de la vitesse avec un grand V que sont les deux écuries locales : Maserati et Ferrari [1].

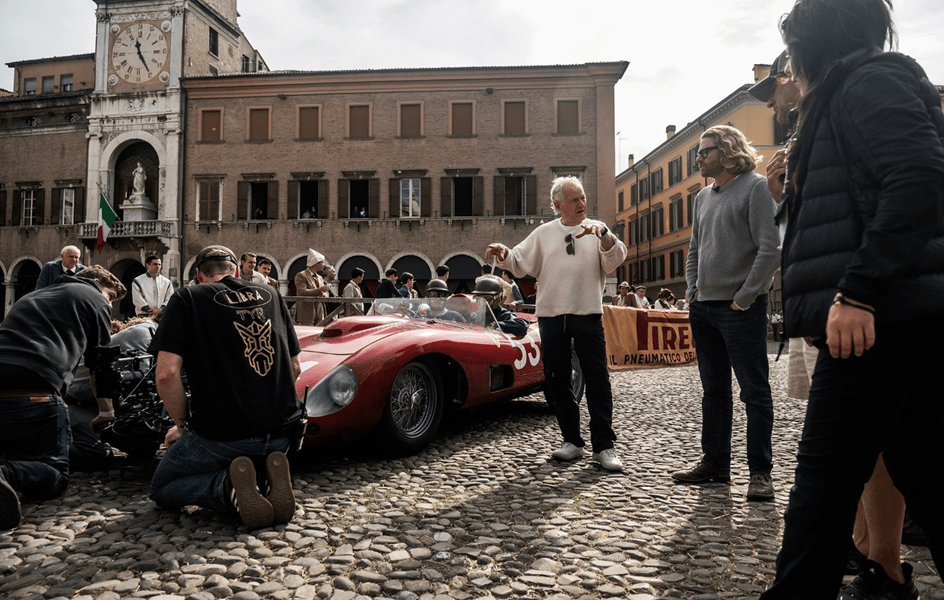

En somme, on a beau ne pas être dans une métropole de la dimension de Los Angeles ou Tokyo [2], il y a de l’électricité dans l’air. Car Michael Mann, loin de toute intention nostalgique, filme ce passé au présent le plus immédiat. De quoi faire d’Enzo (du côté du mouvement) et Laura (du côté de la fixité), les pôles négatifs et positifs d’un véritable film-univers. Un espace-temps où le travail de reconstitution historique concerne autant le soin apporté aux décors (par la cheffe décoratrice Maria Djurkovic) que les mentalités et comportements.

Ceux-ci transpirent à travers une ribambelle de détails significatifs chers à Michael Mann : un humour noir propre à la culture locale endurcie par les tragédies de l’Histoire, des codes de sociabilité méditerranéens, un amour partagé de l’opéra et du football, des corps singuliers (la mère d’Enzo, la démarche de Laura), un drôle de mélange des genres entre les deux grandes messes populaires de la région (l’Eglise et le sport mécanique), e tutti quanti.

GO LIKE HELL OR GO DEAD MEAT

Qu’est-ce que la dramaturgie, si ce n’est le conflit ? Ayant étudié la première durant ses études de littérature anglaise, Michael Mann a souvent fait ce rapport avec le second : sans conflit, pas de dramaturgie.

Concernant Ferrari, le maître raconte :

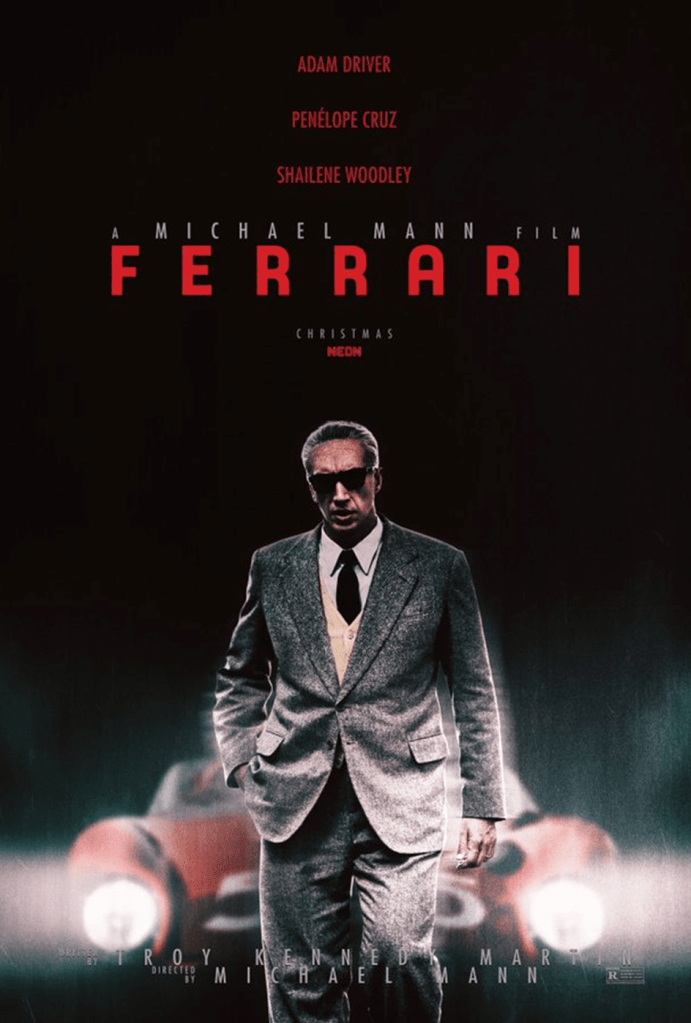

« Ce projet m’a plu d’abord grâce à l’excellente écriture du scénario de Troy Kennedy Martin. […] Il créé une dynamique de contradictions, d’oppositions, de pulsions dans [la] vie personnelle [d’Enzo], mêlant sa vie conjugale [avec Laura], sa vie avec [son amante] Lina Lardi et leur fils Piero, et la tragédie de la disparition de son premier fils Dino [celui de Laura]. […] Cette dimension s’oppose à sa façade iconique, masquée par des lunettes de soleil derrière lesquelles nous ne pouvons pas savoir ce qui se joue. Tout cela m’apparaissait comme une vraie matière dramatique.» [3]

D’où cette scène d’opéra durant laquelle chacun, à travers une représentation de La Traviata [Giuseppe Verdi – 1853], revit son propre passé traumatique. On se rappelle alors la fameuse scène de Public Enemies où, dans la pénombre d’un cinéma, John Dillinger se reconnaissait dans Clark Gable interprétant déjà sa légende dans la fiction.

Ici comme là, Michael Mann illustre en fait le fameux processus de purgation des passions, ou catharsis. La scène d’opéra à laquelle Enzo et Lina assistent – mais aussi Laura et la mère d’Enzo, à distance, par le seul pouvoir de la musique – est certes bien réelle. Mais c’est en même temps un écran sur lequel, en toute subjectivité, les personnages projettent ce qui les travaille de l’intérieur : un fils fauché par la Première Guerre mondiale, un bonheur familial évanoui, un autre fils que l’on mène main dans la main vers le soleil à l’horizon…

Et le cinéaste de traiter sur ce mode opératique et expressionniste ses scènes de course automobile : avec ironie d’abord (la scène de messe où l’on chronomètre, à l’oreille, le nouveau record du concurrent Maserati) puis bien plus frontalement par la suite, à l’image de cette caméra faisant le va-et-vient entre deux cercueils sur roues ferraillant à travers les collines de l’Émilie-Romagne.

Seulement, dans ce contexte, le nœud dramaturgique devient une question de positions, et leur réversibilité telle que dans un jeu à somme nulle. Traduction : la victoire d’un pilote signifie forcément la défaite de l’autre. Car, comme l’explique Enzo à ses poulains ayant freiné trop tôt à l’entrée d’un virage :

« Two objects can not occupy the same place at the same moment in time / Deux objets ne peuvent occuper la même position au même moment dans le temps ».

La course serait une expression de la façon dont Enzo envisage sa propre vie, c’est-à-dire sous le prisme exclusif de la compétition : sportive et économique (Maserati gagne = Ferrari perd), financière et conjugale (Laura tient les cordons de la bourse = Enzo se sent désarmé), et existentielle (Dino est mort = Piero est vivant). Bref, Enzo cherche à résoudre une équation fatale : Jean Behra marque un nouveau record = Eugenio Catellotti trouve la mort.

Ainsi Michael Mann transfigure-t-il le sport automobile et sa quête de la coordination parfaite entre l’esprit, le corps et son extension machinique, en drame shakespearien : être (le premier, seul au commande de son existence) ou ne pas être (du tout).

Mais pourquoi une si curieuse mentalité, une éthique si radicale ? Parce qu’à ce moment précis de la vie du Commendatore, l’homme (Enzo) et la machine (la scuderia Ferrari) sont entrés en crise. Une crise tout à la fois sportive, économique, financière, conjugale et in fine existentielle. Une crise qui, pour le spectateur, fonctionne dès lors comme une vue explosée de famiglia Ferrari, révélant ce qui se cache derrière toute cette agressivité.

D’un côté, dans une scène remarquable pour la confiance qu’elle accorde à l’attention visuelle du spectateur, Laura vient à découvrir l’existence de Piero, le fils caché de son mari Enzo – superbe idée que cette petite voiture pour le signifier. De l’autre, sauf à faire rentrer du capital au risque d’une perte de contrôle pour Enzo le control freak, l’entreprise familiale va faire faillite.

Seule échappatoire dès lors : la course. Remporter les fameuses Mille Miglia et le prestige qui va avec permettrait à Enzo d’attirer les investisseurs et, pourquoi pas, en la jouant fine avec Fiat, d’assurer le futur du nom Ferrari.

Même si, quant au porteur de ce fameux nom après Enzo, on nous le dit cash, rien ne sera réglé à l’issue du film. Avec pour conséquence cette image finale et ô combien ambiguë d’Enzo emmenant Piero (le vivant) à la rencontre de Dino (le mort) dans le caveau familial. Drôle de réunion des contraires.

LES ENFANTS DE LA LUMIÈRE ET DE L’OMBRE

À un niveau archétypal, Ferrari est donc l’histoire d’une lutte entre forces de vie et de mort, ordre et chaos, contrôle et fatalité.

Son élan vital freiné par le poids des responsabilités, Enzo ne se projette que plus intensément dans l’activité de ses poulains, qu’il chaperonne avec le juste dosage de tyrannie et de paternalisme. Un pilote explose en vol ? On le remplace comme on change de pièce. Priorité au futur.

Et si l’idéal du pilote est de ne faire plus qu’un avec sa monture, dans un mélange d’euphorie et de dépendance à l’adrénaline, toutes ces sensations semblent également bouillonner dans le corps aussi encombré qu’impulsif d’Enzo.

La scène où il explique au jeune Piero le fonctionnement d’un moteur à explosion est à ce titre une précieuse clé de lecture. L’environnement que le Commendatore tente de préserver autour de sa petite fabrique de voitures est en effet à l’image de ce schéma de moteur dont il profile les angles. Son idéal (mieux ça fonctionne, plus c’est agréable à l’œil) rejoint d’une certaine manière celui des grands noms de la Renaissance italienne – ceux-là même qui ont « inventé » la perspective, si centrale dans l’imagerie mannienne.

Sauf que l’art mécanique d’Enzo est tout autant une passion léthale. Un grain de sable dans l’engrenage, un passage de vitesse qui coince, un relief qui affleure du bitume, et c’est la mort assurée. Sans parler des retombées médiatiques, économiques et psychologiques.

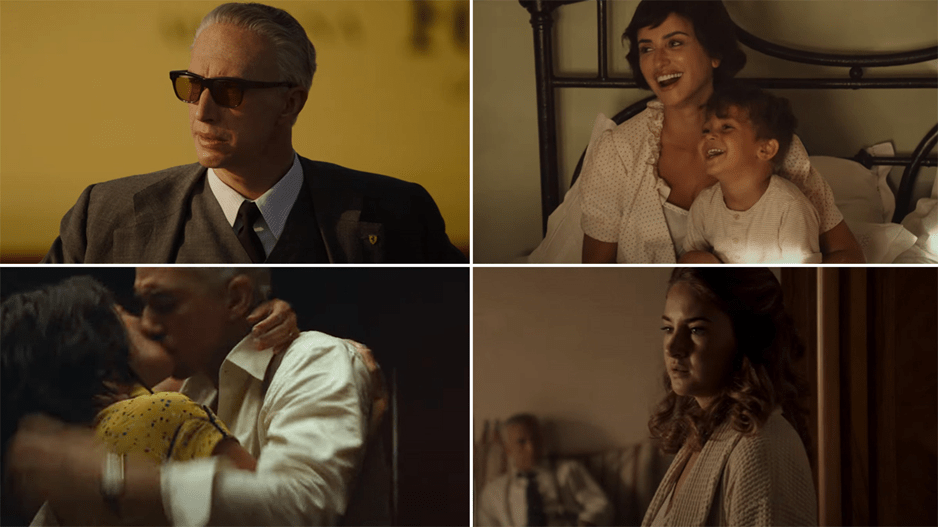

Dans l’histoire conjugale d’Enzo et Laura, ce grain de sable, c’est la maladie qui a emportée Dino, le fils prodigue. Schize dans leur couple dont Michael Mann rend compte comme s’ils ne pouvaient plus co-exister dans un même espace-temps : de façon scénique (leur chassé-croisé au cimetière), à travers le choix du strict champ-contrechamp lors de leurs séances de joutes oratoires, ou bien en les répartissant à bonne distance l’un de l’autre dans la profondeur de champ lorsqu’ils partagent, bon gré mal gré, un même cadre.

Seule scène où les existences parallèles d’Enzo et Laura fusionnent à nouveau : cette étreinte qui trouve son origine dans un furtif sourire de Laura – elle veut récupérer son pistolet confisqué. Le temps aboli par cette complicité momentanément retrouvée, les époux se réunissent alors dans un corps-à-corps pulsionnel, comme s’ils avaient vingt ans de moins. Une cure de jouvence éclair cependant, puisque presqu’aussitôt consumée.

Si l’on observe maintenant le seul personnage d’Enzo, là aussi, quelque chose cloche. Ce que révèle exemplairement sa scène de confession dans le mausolée Ferrari : pris en tenaille par deux caveaux portant le même nom (commun à son frère et à son fils, Alfredo Dino Ferrari), Adam Driver y donne la réplique… à Adam Driver, la mise en scène opérant un champ-contrechamp entre le visage de l’acteur de profil et le visage du même acteur de face, son côté gauche dans la pénombre

De toute évidence, une part du personnage cherche à se dérober aux regards. Entre son image publique (avec lunettes de soleil) et sa double voire triple vie (son visage y prenant plus ou moins la lumière), le hiatus est sciemment entretenu à l’image. Enzo ne raccorde pas avec lui-même. Le conflit est également en lui.

Dual lui aussi, on le comprend, tout le projet de mise en scène de Ferrari exprime visuellement cette idée de la conflictualité chère à Michael Mann. Son directeur photo emprunté à David Fincher, Erik Messerschmidt, l’explique :

« Schématiquement, le film se divise en deux portions distinctes : d’une part les scènes intimistes entre les personnages, tournées de manière assez classique, et d’autre part les courses, beaucoup plus hachées, filmées au téléobjectif (200 ou 300 mm), avec un cadre très libre. » [4]

À une nuance près cependant, le fait que chacune de ces portions distinctes du film n’en communique pas moins l’une avec l’autre. Car ce qui explose et se libère à travers le ballet de cette caméra acrobate et ce montage cut qui épouse la confusion des courses, c’est toute la tension retenue et l’énergie polarisée dans les scènes intimistes.

Fervent admirateur de Vittorio Storaro, Michael Mann paye ainsi sa dette au directeur photo de Tucker [1988] de Francis Ford Coppola (biopic du designer automobile Presto Tucker), plus connu pour son travail expressionniste sur un autre Coppola, Apocalypse Now [1979]. Michael Mann opère de la sorte, sur Ferrari, un dialogue entre deux écoles esthétiques que, a priori, tout oppose.

D’un côté, cet art du portrait dont l’inspiration vient des peintures du Caravage, soit un style qui cherche le réalisme cru en sculptant les visages entre ombre et lumière.

Et de l’autre, un formalisme qui travaille à la subjectivation du vécu (sic.), autrement dit qui cherche à représenter l’action du point de vue de ceux qui sont plongés dedans, telle qu’ils la vivent, dans la lignée du ciné-œil de Dziga Vertov et sa caméra passe-partout.

ŒIL POUR OEIL

De l’immersion sensorielle à la crudité – mais toujours par la médiation d’un regard ! -, c’est d’ailleurs le mouvement qu’opère la plus vertigineuse scène de Ferrari.

Pilote ayant fait sien l’éthique radicale d’Enzo, Alfonso de Portago y mène sa Ferrari jusqu’au bout de ses limites dans l’interminable dernière ligne droite des Mille Miglia. Point de suspense ici, pourtant. Les plus dangereux pilotes de Maserati étant out, ceux de Ferrari ont un boulevard devant eux. Mais c’était sans compter l’hubris, cette démesure contre laquelle aucun homme ne peut rien.

Alors que la caméra s’élève au-dessus de la voiture d’Alfonso de Portago telle une épée de Damoclès, un cut nous propulse autour de la table dominicale d’une famille inconnue : la télé retransmet la course en direct. Puis l’un des enfants, Edoardo, se précipite dehors, aussi tôt suivi par son petit frère et son père. Edoardo rejoint les badauds rassemblés sur le bord de la route – son père rattrapant in extremis le petit frère – alors que les ferrari de Peter Collins et Piero Taruffi traversent l’arrière-plan sous la forme de deux trainées rouges.

Retour à Alfonso de Portago, qui a ces derniers dans sa ligne de mire : il les rattrape, la victoire est à portée d’yeux. Point de vue subjectif sur la route qui défile, puis se distord sous l’effet d’un travelling compensé, le regard du pilote se resserre sur son objectif à l’exclusion de tout le reste. Des cordes de violon s’envolent dans les aigus, accompagnée d’une voix de chanteuse lyrique…. Insert sur un pavé au raz duquel passe la roue avant du pilote, puis sur un deuxième à l’approche duquel la mise en scène, soudain, freine jusqu’au quasi arrêt-sur-image. Et la partition de Daniel Pemberton, comme les rugissements du moteur, s’assourdissent.

Point de bascule au sens littéral du terme, ce deuxième pavé déchire le pneu avant de la ferrari d’Alfonso de Portago, qui chasse de l’arrière-train, pulvérise la borne d’entrée du village de Guidizzolo et s’envole…. Moment de suspension, raccordé sur les badauds dans les yeux desquels se poursuit la trajectoire ascensionnelle du bolide. Puis retour à la vitesse réelle : la ferrari rebondit sur un pilonne et vient faucher une dizaine de personnes, tonneau après tonneau, avant de finir dans le fossé.

Pour qui a déjà vu de ses propres yeux ce genre de scène, le sentiment d’irréalité est exactement le même : choc, sidération, et seulement après quelques secondes – le temps que le cerveau comprenne ce que les yeux ont perçu – l’effroi. Un sentiment d’horreur allant lui aussi en s’accentuant, tandis qu’un travelling latéral glisse le long des corps amoncelés, pour finalement s’arrêter sur celui d’Alfonso de Portago, coupé en deux, et l’œil exorbité.

Autre sorte de catharsis, la tragédie (historique) de Guidizzolo est ainsi insérée entre une scène de dispute entre Laura et la mère d’Enzo au sujet de la descendance de ce dernier, et le triomphe fait à la scuderia Ferrari à l’arrivée des Mille Miglia. Tout devrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais l’héritage de Ferrari est décidemment fait de contrastes. Ou comme le résume Michael Mann lui-même : « l’ascension et la chute mêlées » [5].

Pure vanité, l’objectif à l’horizon d’Alfonson de Portago l’a transformé en missile dirigé droit sur ses supporters, et c’est à son mentor Enzo qu’en revient la responsabilité.

Quelques siècles plus tôt, les ennemis de Rome étaient crucifiés le long de ce même genre de routes. Lesquelles, bien sûr, menaient toutes à Rome où, à en croire la tradition, portés en triomphe après avoir écrasé ces mêmes ennemis, les imperatores (généraux) se laissaient chuchoter à l’oreille par un esclave , « memento mori / souviens-toi que tu vas mourir. »

Ici cependant, ce sont des familles et des enfants qui ont trouvé la mort. Autant de vies fauchées qu’à son arrivée sur la scène de crime, le Commendatore regarde cette fois sans ses lunettes de soleil, leur mort droit dans ses yeux.

Quant au memento mori, il passe notamment par la voix de Lisa Gerrard, dont Michael Mann réemploi ici le titre justement nommé Sacrifice tiré de l’album Duality [Lisa Gerrard & Pieter Bourke – 1998] après une première utilisation dans Révélations [1999].

DON CONTRE DON

Mais c’est une autre femme qui, plus que quiconque dans Ferrari, incarne cette idée du sacrifice. Passée maitresse dans l’art de dire ses quatre vérités à son mari indigne, Laura agit ainsi tout au long du film comme le memento mori personnel d’Enzo.

Le fait que dans cet univers misogyne où le mariage est un contrat qui ne se rompt pas, c’est elle qui a le plus donné à son homme et à la mort, elle qui semble le plus en vouloir aux vivants, elle qui s’est en quelque sorte arrêtée de vivre avec son fils Dino.

Et pourtant, contre toute attente, c’est aussi elle qui, dans sa dernière confrontation avec un Enzo résigné à se faire crucifier en place publique, lui offre le moyen de sa résurrection au lieu de lui donner le coup de grâce.

Par quel(s) miracle(s) un tel retournement de situation ?

Le premier miracle s’appelle évidemment Penélope Cruz, incroyable de charisme et de drôlerie dans un rôle toujours à la limite de la caricature. Et c’est pourtant le plus riche, complexe et fascinant du métrage. Celui dont l’évolution, bien que souterraine, est la plus grande et subtile de sa première à sa dernière apparition.

Le second miracle, quant à lui, pourrait bien être cette petite voiture qui vient représenter Piero dans l’esprit de Laura lors de sa découverte du jardin secret d’Enzo et Lina Lardi – soit là où la vie à oser reprendre racine (cf. l’arbre dont les branches courent le long de la façade de la maison).

Qualité du scénario de Troy Kennedy Martin ou ajout de Michael Mann, il y a en effet dans Ferrari tout un réseau de communication par objets interposés entre les personnages.

C’est le cas entre Laura et Enzo par le biais du pistolet qui d’abord les oppose puis, par sa simple mention, les réunit un instant. C’est le cas aussi entre Piero et Alfonso de Portago via la demande d’autographe du premier au deuxième, qu’Enzo tarde à satisfaire comme il hésite à officiellement reconnaître son fils illégitime. Et c’est le cas enfin entre Piero et Laura à travers cette petite voiture, synecdoque de l’enfant de Lina dans l’esprit de Laura.

Or qu’en fait-t-elle, de cette petite voiture, et tout ce qu’elle signifie de trahison ? Elle l’adopte. Peut-être même en lieu et place du pistolet, comme on échange un totem de mort contre un totem de vie. L’objet apparaît en tout cas sur un meuble (à l’arrière-plan) de la chambre de Laura (à l’avant-plan) à l’occasion d’une discrète bascule de point.

Et de fait, dans l’avant-dernière scène du film, c’est à travers une même bascule de point entre cette fois Enzo (acculé sur le bord gauche du cadre) et Laura (d’abord floue dans son dos) qu’un nouvel accord est tacitement scellé entre les deux personnages. Se retournant furtivement vers elle, il acquiesce.

Le pacte faustien auquel il l’avait plus ou moins forcée en lui extorquant le contrôle financier de la scuderia Ferrari, Laura l’a alors retourné en don – mais tout sauf inconditionnel.

Comment ? Par une trahison opérée hors-champ (l’encaissement du chèque) qui se révèle finalement être une offre (le paquet de billets). Ce chèque converti en cash, la matrone propose à son business partner d’en faire offrande aux vautours (les journalistes) pour laver le nom de Ferrari.

Pourquoi ? Parce que cette entreprise qu’il s’agit de placer sous de meilleurs auspices est le produit de l’alliance autant que la somme des rancœurs du couple. Il n’est de fait pas tant question d’argent, autre objet interposé entre Laura et Enzo finalement, que de reconnaissance.

Reconnaissance de tout le mal et tout le bien qu’ils se sont fait d’une part ; reconnaissance de Dino avant Piero d’autre part. Elle vivante, ce dernier enfant, illégitime, ne portera donc pas le nom de Ferrari : tel est le souhait de Laura, qui sacrifie ainsi la vie à la mort, le futur au passé. À moins qu’au contraire, en le privant de ce nom vraisemblablement maudit, elle épargne en fait Piero ?

MEMENTO MORI

On aurait tort de voir en Ferrari un film testamentaire (Mann déteste la nostalgie). Hanté par la mort, certes, voilà un film qui cultive son stoïcisme. On avait quitté le cinéaste sur Hacker, film de globetrotteur. En face, Ferrari est presque un film du terroir, enraciné dans un lieu et une culture bien précis.

Avec Public Enemies, Ferrari est pourtant le film le plus macabre de Michael Mann, d’autant qu’ils partagent la même approche du long-métrage historique filmé au présent – autrement dit, minutieux dans sa reconstitution mais très moderne dans sa forme.

Film très latin, dans sa prod’ mais aussi par cet ancrage culturel qui sert de bagage référentiel, Ferrari s’éloigne des sommets de cinéma sensitif que sont Ali ou Miami Vice mais signe le retour de scènes dialoguées écrites avec soin, de cet humour noir disparu dans son cinéma depuis Collateral, et de personnages très incarnés – sacrée Penélope !

Bref, on était tenté de râler contre la sortie directement en streaming, sur Prime Video, d’un film qui respire le cinéma et appelle le grand écran de tous ses vœux. Mais on se serait retrouvé à digresser, encore, sur la mort du cinéma, éternelle chimère.

Michael Mann est aujourd’hui âgé de 81 ans. On souhaite à l’homme de vivre éternellement, mais s’il décidait de prendre sa retraite, c’est peu dire que le dernier plan de Ferrari, film sur un « vieux couple » qui fait l’amour comme il fait la guerre, serait un point final magnifique.

Mathieu Faye

[1] « Quelque chose passe. Il s’agit d’une Ferrari 275 GTB à quatre arbres à cames. C’était une sculpture tellement magnifique, sensuelle et émouvante. C’était juste la fusion d’une vitesse de performance et de beauté pure. » Michael Mann décrivant sa vision de 1967 à l’origine du film – Michael Mann : horizon bleu, Rockyrama, 2023.

[2] Dernière mégapole en date dont Michael Mann ait capté l’atmosphère électrique dans son formidable pilote de la série Tokyo Vice [J.T. Togers, HBO – 2022].

[3] Entretien avec Michael Mann par Pierre Eisenreich et Yann Tobin – Positif n°757, mars 2024.

[4] Ibid.

[5] Ibid.