Alors qu’à 81 balais, ses mandales décrochent encore les mâchoires dans les salles obscures, tonton Indy se voit enfin offrir un ouvrage digne de son aura so pulp. Et, ô miracle, dans un style aussi fluide que le contenu est dense, sans parler du joli travail éditorial signé Third Éditions – auquel ne manquent que les images. Cette bible sortie l’an passé poursuit en parallèle deux fils rouges : l’un documentaire, l’autre biographique.

Ainsi, Indiana Jones : explorateur des temps passés n’est pas un simple making of de plus. C’est la synthèse par Romain Dasnoy (aka le MacGuffin Maker sur Youtube) de toute une vie d’aventures fictionnelles, industrielles et artistiques. Une sorte de docu-fiction dont la richesse justifie amplement les 336 pages.

Un héros pour les synthétiser tous

Côté documentaire, on y apprend notamment que, bien avant le mariage pour tous, Indy est né des amours de nombreux pères qui ont gravité autour de la pop-trinité George Lucas/Steven Spielberg/Harrison Ford. Reconnue ou non pour son travail, chacune de ces figures de l’ombre n’en a pas moins codé un bout de l’ADN du héros entre la fin des années 1970 et l’année 1994, période durant laquelle sont officiellement constitués les univers «canon» des deux licences phares de Lucasfilm : Star Wars et Indiana Jones.

Premier de ces tuteurs, Philip Kaufman a par exemple apporté au film inaugural de 1981 l’idée de l’Arche d’alliance comme moyen de communication, non pas avec l’ombrageux dieu de l’Ancien Testament, mais avec… une civilisation extraterrestre !

L’histoire ne dit pas s’il s’agit déjà des Anciens Astronautes du Royaume du Crâne de Cristal [2008], mais Romain Dasnoy insiste sur le caractère homérique de la séance de brainstorming au cours de laquelle Lawrence Kasdan, deuxième de ces tuteurs engagé plus tard, fut convié en 1978. Sa mission ? Tirer un scénario du feu d’artifices conceptuel entretenu par les movie brats Lucas et Spielberg en pleine descente de sucre (leur drogue à eux). Ce dont le jeune scénariste s’acquittera finalement au bout de deux années de labeur, et cinq essais tout de même.

Côté iconographie, c’est à Jim Steranko, véritable légende de l’histoire des comics, que sont commandés les premiers concept arts qui définiront le look du pilleur de t… Pardon, du professeur d’archéologie et aventurier à mi-temps. Il faut dire qu’Indiana Jones n’avait pas encore à ce stade de visage officiel, mais quatre modèles précis : Zorro [Johnston McCulley – 1919] dans sa première adaptation filmée sous forme de serials en 1920 ; Humphrey Bogart pour son accoutrement dans Le Trésor de la Sierra Madre [John Huston – 1948] ; et enfin les personnages de comics Don Winslow of the Navy [Frank Victor Martinek, Leon Beroth et Carl Hammond – 1934-55] et de pulp magazines Doc Savage [Lester Dent – 1933-49].

Une fois Les Aventuriers de l’Arche perdue sorti en salle et le phénomène lancé, ce sont entre autres Marvel Comics, plusieurs romanciers dont le créateur de Chair de Poule [1992-2001] R.L. Stine, le game designer Hal Barwood, l’illustrateur Drew Struzan et enfin les réalisateurs Chris Columbus, Frank Darabont et jusqu’à James Mangold aujourd’hui qui poursuivront la geste jonesienne battant désormais sous pavillon Disney.

De quoi nourrir un vaste univers étendu à l’ombre de celui de Star Wars, à un petit détail près : la liberté quasi-totale que Papa Lucas, moins par bienveillance que par manque de temps ou d’intérêt, aura laissée à ses collaborateurs.

Qu’il s’agisse des équipes de LucasArt (prestigieux studio de développement de jeux vidéo fondé dès 1982), ou du romancier Rob MacGregor (dont certains des apports seront plus tard «remployés» comme on bâtît une église chrétienne sur les ruines d’un temple païen), exploitation et créativité auront rarement fait si bon ménage – si ce n’est durant l’Âge d’Or hollywoodien des années 1930-50, soit précisément la période où Indy est le plus actif.

Films, comics, romans jeunesse et adulte, livres-jeux, jeux vidéo adaptés et originaux, bandes originales et même une très ambitieuse série mort-née faute d’avoir trouvé son public [Les Aventures du jeune Indiana Jones – 1992-93] : ainsi la licence Indiana Jones est-elle devenue une sorte d’hydre transmédia.

Portrait chinois d’un enfant du siècle

Côté fiction, Romain Dasnoy n’hésite pas à largement ouvrir le cadre du seul récit de vie pour nous introduire à la multiplicité des contextes (historiques, ésotériques, culturels…) dans lesquels Indiana Jones se retrouve parachuté à chacune de ses aventures. Choix on ne peut plus légitime tant, d’une part, ces apartés sont passionnants en eux-mêmes ; et d’autre part, tant l’odyssée de l’homme sous le chapeau Fédora prend pour carte la frénétique histoire du XXe siècle. Autrement dit, il y a matière à pareil étalage de culture. C’est même totalement raccord avec les ambitions pédagogiques de George Lucas, en tout cas depuis ces années 1990-2000 qui le verront mettre les points sur les i de la métaphore politique derrière sa guerre des étoiles.

Comment une démocratie se casse-t-elle la gueule ? Voilà la grande question à laquelle la prélogie Star Wars se sera ainsi proposée de répondre par le menu, prenant pour l’occasion tout son temps et sans doute aussi, au passage, modèle sur le cycle Fondation d’Isaac Asimov : même façon, en amont, de puiser dans l’histoire des grandes civilisations (des dernières décennies de la République romaine à l’agonie de celle de Weimar en passant par la Guerre de Sécession américaine) ; même tendance, en aval, à s’imposer à nous lorsqu’une scène de l’actualité vient soudain trouver son meilleur commentaire dans une scène ou une réplique particulière d’un de ces films (ex : le fameux «Ainsi s’éteint la liberté, sous une pluie d’applaudissement» entendu dans La Revanche des Sith, et qui vous est peut-être sorti de la bouche à l’annonce de l’élection de Donald Trump).

De la révolution mexicaine [années 1910-20] à l’opération Plumbbob [Nevada – 1957] en passant par l’Angleterre des suffragettes [années 1900-10], les tranchées de Verdun et de l’Afrique coloniale [durant la Première Guerre mondiale], le Chicago du jazz et de la guerre des gangs [années 1920] ou encore la grande fraude des crânes de cristal [qui datent en réalité du XIXe siècle et non de l’époque précolombienne] : la référence historique est encore plus centrale dans l’univers d’Indiana Jones. Ou plutôt, c’est Indy qui se retrouve sans cesse mêlé à un évènement historique, toujours au bon/mauvais endroit au bon/mauvais moment. Comme si un grand «X» l’y attirait à chaque fois à la manière d’un trésor, avant de se refermer sur lui tel un piège tapissé de «gâteaux secs». Ce serait là tout à la fois son génie, sa malédiction et sa fonction allégorique.

Car au bout du compte, nous fait comprendre Romain Dasnoy, l’essence d’Indiana Jones réside dans cette façon de traverser le «siècle des découvertes, de l’industrie et des guerres.» Dans ce rôle de passeur, de «pont entre le fantasme d’une époque révolue en proie à une évolution effrénée et l’explosion des codes moraux, sociétaux et politiques des civilisations qu’il traverse». Mais dans quel(s) but(s), au juste ? Et pourquoi diable sur le mode du trivial pursuit le plus effréné ?

- Primo : pour nous divertir selon la formule du blockbuster tel qu’inventé en 1975 avec Les Dents de la mer, c’est-à-dire en brassant très large, et avec une logique d’efficacité qui fera de Steven Spielberg le messie des uns et l’antéchrist des autres ;

- Deuxio : pour nous faire vivre un certain nombre d’évènements comme si on y était, et croiser par la même occasion un maximum de figures historiques dont, excusez du peu, Théodore Roosevelt, Mata Hari, Pancho Villa, T.E. Lawrence, Al Capone, Charles de Gaulle, Edith Wharton, Howard Carter, Ernest Hemingway et Adolf Hitler ;

- Et enfin, tertio : pour nous redonner le goût de l’Histoire, même si revue et corrigée par un conteur plus soucieux de capter notre attention que de l’exactitude des faits.

Voilà en somme la façon dont George Lucas aura repensé son alter-ego fantasmé au moment de combler les blancs de sa biographie pour les besoins des Aventures du Jeune Indiana Jones. Une série qui apparaît dès lors comme l’une des productions les plus personnelles du démiurge, et pour cause.

Il y a beaucoup de George Walton Lucas Jr. [1944 – …] en Henry Walton Jones Jr. [1899 – ???]. Les lectures et saturday matinees de son enfance ; ses problèmes de communication avec un père qui l’aurait bien vu reprendre la papeterie familiale plutôt que jouer les fous du volant avant de se réorienter vers le cinéma ; et enfin son goût pour les sciences humaines (l’Histoire, l’Anthropologie et la Sociologie) : le cinéaste projette bien plus que d’apparence dans sa création. Ce qui explique en partie cette biographie si fantasque, comme une fiction compensatrice. « Si je pouvais être un personnage rêvé, je serais Indy. », résume l’éternel intello.

Une citation qui, au bout de 26 chapitres, permet à Romain Dasnoy de faire se rejoindre ses deux fils rouges. Indy serait d’un côté ce concentré de pop culture devant autant à Zorro et James Bond qu’au Secret des Incas [Jerry Hopper – 1954] et Gunga Din [George Stevens – 1939]. De l’autre, il serait ce témoin de «l’Histoire avec une grande hache», que Steven Spielberg et Harrison Ford auraient su incarner avec juste ce qu’il faut de burlesque et de fantaisie pour lui donner des airs d’oncle gaffeur mais génial, parce qu’il aurait tout vu et tout fait.

Sa place est-elle au frigo ?

Comble pour un chasseur d’antiquités, Indiana Jones est de fait autant le bénéficiaire que la victime d’un nombre incalculable d’«appropriations culturelles», à mi-chemin entre Hiram Bingham l’auto-proclamé découvreur du Machu Picchu [1911] et Lara Croft la célèbre Tomb Raider à forte poitrine [1996]. Le phénomène est tout sauf unique dans le monde des industries culturelles bien sûr, mais il trouve en Indy une sorte de point de cristallisation.

Raison pour laquelle sans doute Romain Dasnoy s’y intéresse dans la dernière partie de son pavé, que l’on pourrait résumer de la sorte : pourquoi pardonne-t-on moins à Indy sa quatrième aventure dans les fifties que d’avoir plus ou moins toujours surfé sur l’imaginaire colonial?

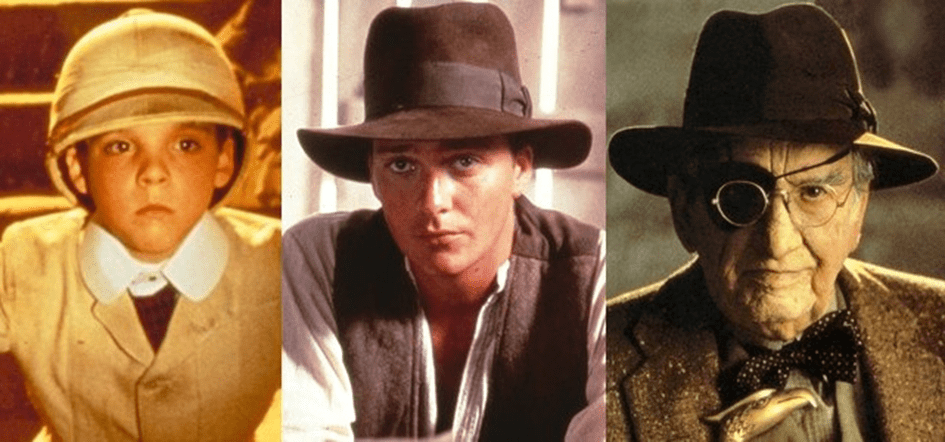

Si James Mangold déplore cet «âge de l’ironie» dans lequel Hollywood serait de nos jours empêtré à force de connivence et nostalgie algorithmiquement entretenues, Romain Dasnoy a la lucidité de voir dans le couple Lucas-Spielberg les véritables pères fondateurs de cette ère de la «formule régressive». L’univers d’Indiana Jones est en effet conçu comme un amoncellement de codes faisant signe vers tel ou tel souvenir d’enfance de ses pères, Indy lui-même étant une image AVANT d’être un personnage incarné par Harrison Ford puis, plus tard, par River Phoenix, Corey Carrier, Sean Patrick Flanery et George Hall. C’est d’ailleurs ce que, déjà, une partie de la critique reprochait aux premiers films à leur sortie en salle.

La spécificité de notre archéologue préféré, dans ce cadre qui est au fond celui établi par Walter Benjamin dans son classique L’œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique [1955] ? Être dès l’instant même de sa naissance à l’écran «un archétype figé dans le temps, ou plutôt libéré du temps», explique Romain Dasnoy. Soit une reconstitution de l’aventurier tel qu’on l’envisage à l’époque des dime novels, romans pulp et autres séries B hollywoodiennes de l’entre-deux-guerres, mais paradoxalement «inventé» en 1981.

Autrement dit un faux, au même titre que les crânes de cristal ! Or cette époque de référence est aussi celle du «péril jaune» incarné par Fu Manchu [Sax Rohmer – 1912], du «sauveur blanc» à la Alan Quatermain [Henry Rider Haggard – 1885] et plus généralement d’une vision désuète pour ne pas dire craignos de l’héroïsme. Le produit d’une vision bien spécifique du monde (occidentale, blanche, machiste, etc.) alors même qu’elle se prétendait universelle.

Et pourtant, rien à faire ! L’auteur le rappelle : à en croire les réguliers sondages du magazine américain Empire, Indy demeure encore aujourd’hui le héros le plus populaire de l’histoire du cinéma. Une popularité inoxydable et d’autant plus étonnante que les mêmes fans qui le portent aux nues lorsqu’il évolue dans sa zone de confort (confronté aux nazis dans ce fantasme des années 1930 reconstituées pendant les années 1980) le boudent aussitôt qu’il en sort. Le Temple Maudit [1984], Les Aventures du Jeune Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal : trois tentatives de faire évoluer la formule et, au final, même si à divers degrés de violence et moins sur le plan du box-office que de la réputation, trois fins de non-recevoir de la part (la plus bruyante) du public.

Pas de nazis, pas d’Indy !

Alors quoi, «figé» ou bien «libéré» du temps, le héros de notre enfance à nous, spectateurs contemporains ? Là serait tout le paradoxe de la reconstitution : son degré d’incarnation évoluerait avec notre regard, son acceptabilité ou non serait le produit de nos contradictions. D’un côté un acteur qui vieillit, même si exceptionnellement bien et non sans susciter notre plus grande tendresse ; de l’autre deux ou trois générations de spectateurs dont la mémoire et les multiples «revoyures» ont en quelque sorte embaumé, momifié l’image d’Harrison Ford au faîte de sa gloire. D’où la possibilité selon Romain Dasnoy de voir l’icône de l’aventure trouver sa place «la plus légitime, la plus méritée et finalement la plus logique […] dans un musée.»

En prime, un chapitre entier est consacré à l’écriture musicale de la saga par John Williams, dont l’auteur est l’un des plus fins connaisseurs en France – qu’il en soit remercié !